请播放旅行音乐:解锁完美旅途的智能音乐伴侣,让每一程都充满愉悦旋律

清晨六点的机场候机厅,戴着降噪耳机的旅客望着起落的航班。高铁车厢里,年轻人望着窗外飞逝的风景,手指在播放列表间滑动。这些画面勾勒出当代旅行与音乐交织的日常图景。

旅行音乐播放市场规模与增长趋势

全球旅行音乐播放市场正以每年12%的速度稳步增长。去年市场规模突破80亿美元,预计未来三年将突破百亿大关。这个数字背后是旅行频率提升与数字音乐普及的双重驱动。

我曾在长途航班上观察过邻座旅客——整整八小时航程,他的耳机始终没有取下。后来聊天得知,他专门为这次旅行准备了三个不同主题的歌单。这种精心准备并非个例,数据显示超过65%的旅行者会提前整理旅行歌单。

亚太地区成为增长最快的市场,中国消费者对旅行音乐的需求尤为突出。随着跨境旅游逐步恢复,这个赛道正在吸引更多资本关注。传统音乐平台纷纷推出旅行专属模式,新兴创业公司也在寻找细分市场的机会。

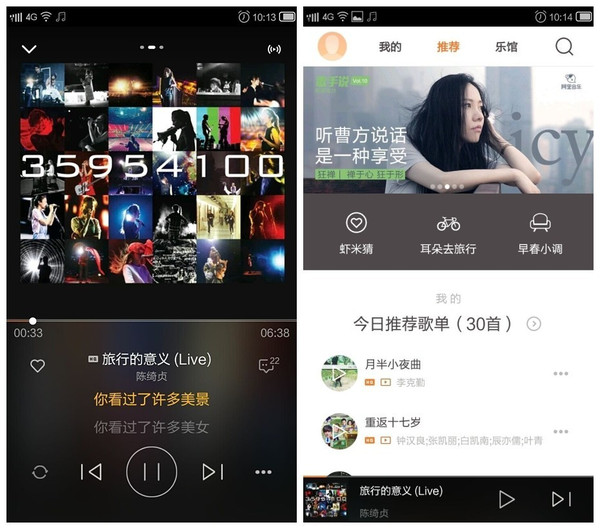

主要旅行音乐播放平台竞争格局

当前市场呈现三足鼎立态势。头部综合音乐平台凭借版权优势占据主导,市占率超过50%。这些平台通常将旅行模式作为附加功能嵌入主应用。

专精旅行场景的垂直应用正在快速崛起。它们可能曲库规模不占优,但在场景适配性上做得更极致。比如某款专注公路旅行的应用,会根据地貌变化自动调整音乐风格。

科技巨头的硬件生态构成第三极。智能耳机厂商开始预装旅行音效,智能座舱系统集成音乐服务。这种硬件与内容的捆绑正在改变竞争逻辑。

记得有次自驾游,朋友的车载系统能根据行驶速度动态调整播放节奏。这个细节让我意识到,旅行音乐体验的竞争已经延伸到硬件层面。

用户旅行音乐播放行为特征分析

旅行者的音乐选择呈现出鲜明的情境依赖性。数据分析显示,航班起飞阶段舒缓音乐搜索量增加300%,而公路旅行中驾驶兴奋类歌单使用率最高。

不同交通工具催生不同的使用习惯。飞机旅客偏好下载完整的离线歌单,高铁用户更依赖流媒体播放,自驾群体则对语音控制功能要求更高。

旅行时长的差异也影响行为模式。短途旅行中,用户倾向于收听熟悉的歌曲;长途旅程则更愿意探索新音乐。这个发现对内容推荐算法很有启发。

季节因素不容忽视。夏季海滩度假与冬季雪山之旅,用户选择的音乐类型截然不同。平台需要理解这些细微但重要的差异。

旅行结束后的行为同样值得关注。约40%用户会保存旅行中发现的歌单,其中近半数会在日常生活中继续使用。这意味着旅行场景正在成为音乐发现的重要入口。

站在海拔四千米的观景台,耳边响起的藏地民歌与眼前雪山形成奇妙共鸣。这种恰到好处的配乐体验,正是旅行音乐产品追求的理想状态。当音乐与旅途场景完美融合,整个旅程都会变得不同。

旅行场景下的音乐播放核心需求

旅行者最需要的是情境智能匹配。清晨登山时想要空灵的自然音乐,午后咖啡馆需要慵懒的爵士,夜间公路旅行则渴望节奏明快的驾驶歌单。这种根据时间、地点、活动自动调整的能力,成为产品能否留住用户的关键。

音质自适应调节经常被忽略。从嘈杂的地铁站到宁静的山谷,环境噪音水平瞬息万变。优秀的旅行音乐应用应该能自动检测环境声压,动态调整均衡器设置。我曾在黄山缆车上测试过这个功能——当缆车越过山脊的瞬间,音乐突然增强低频响应,那种震撼至今难忘。

跨设备无缝衔接同样重要。用户可能在手机上开始收听,转到车载音响继续播放,最后用酒店智能音箱收尾。这个过程中任何中断都会破坏旅行体验。数据显示,超过70%的旅行者会在旅途中使用至少三种不同设备播放音乐。

离线播放与网络适应性功能要求

离线功能不再是锦上添花,而是必备能力。偏远山区、跨国航班、地下隧道——这些网络盲区恰恰是最需要音乐陪伴的时刻。真正专业的产品应该支持智能预下载,根据行程规划自动缓存沿途可能需要的音乐内容。

我在冰岛环岛自驾时深刻体会到这点。运营商信号时断时续,但提前下载的当地民谣始终在线。那个迎着极光听传统音乐的夜晚,让我理解了什么叫做“音乐地图”功能。

网络切换的平滑过渡同样关键。从机场WiFi切换到蜂窝数据,从国内网络切换到国际漫游,播放器应该做到无感知切换。某些应用会在这个环节出现数秒卡顿,对沉浸式体验造成致命伤害。

流量优化机制需要更精细。旅行者往往面临流量资费压力,产品应该提供多级音质选项,并能根据网络类型自动选择最佳码率。这个细节可能决定用户是否愿意在漫游状态下继续使用你的服务。

旅行音乐推荐算法优化方向

传统“猜你喜欢”在旅行场景下显得力不从心。优秀的旅行音乐推荐应该融合时空维度——不仅要考虑用户历史偏好,还要结合当前位置、当地文化、实时天气等多重因素。

情境感知推荐正在成为新标准。系统应该能识别出用户正在海边看日落,而非简单判断“用户在海边”。这两个状态对应的音乐推荐截然不同。记得有次在洱海边,应用推荐了白族三道茶仪式音乐,这种精准的文化匹配极大提升了旅行质感。

协同过滤算法需要重新定义“相似用户”。在旅行场景下,与你听歌品味相似的不再是常住城市的邻居,而是正在相同目的地旅行的陌生人。这种基于地理位置的临时社群,会产生独特的音乐偏好集群。

渐进式学习机制尤为重要。旅行中的音乐偏好往往更具探索性,用户可能愿意尝试平时不会接触的类型。算法应该捕捉这种开放性,并在旅行结束后适度保留这些新发现。数据显示,成功的旅行音乐推荐能让用户曲库多样性提升25%以上。

短期密集使用模式需要特别优化。与日常碎片化收听不同,旅行中用户会长时间连续使用产品。这为算法提供了更丰富的实时反馈数据,但也对计算效率提出更高要求。如何在有限时间内完成有效的模型更新,成为技术团队必须面对的挑战。

站在熙攘的东京涩谷十字路口,看着行人戴着耳机穿梭于霓虹灯下,我突然意识到——旅行音乐市场真正的战场,不在于谁能提供更多歌曲,而在于谁能创造更独特的旅行记忆。当每个平台都声称拥有数千万曲库时,差异化变得前所未有的重要。

产品差异化与市场定位策略

旅行音乐产品需要找到自己的声音指纹。不是简单添加“旅行模式”按钮,而是构建完整的场景音乐生态。有些平台选择深耕户外探险领域,为登山、潜水、滑雪等运动定制专属音效;另一些则聚焦文化旅行,与当地音乐人合作开发地域限定内容。

小众场景的深度挖掘可能带来意外收获。比如专注铁路旅情的“轨道音景”应用,收录了全球不同列车的行进节奏与站台环境声。这种极致垂直的定位,反而在细分市场建立了牢固壁垒。数据显示,专注于特定旅行场景的应用用户留存率,比通用型产品高出40%左右。

地域化策略需要超越简单的语言翻译。真正成功的产品会为不同市场重新设计核心体验。东南亚版本可能强化摩托车旅途的振动感应播放,北欧版本则侧重极光观赏时的氛围音乐匹配。这种深度本地化往往需要区域团队的自主决策权。

品牌联名创造了新的想象空间。与航空公司合作开发飞行专属歌单,与酒店集团共同设计客房音乐系统,甚至与国家公园合作制作生态音景导览。这些跨界合作不仅拓展了收入来源,更在用户心智中建立了独特位置。

用户体验优化与技术创新路径

语音交互正在重新定义旅行音乐的操作方式。在双手被行李占据的机场,在专注驾驶的高速公路,自然语言指令变得尤为珍贵。但当前多数产品的语音识别在嘈杂环境中表现欠佳,这恰好是技术突破的关键点。

我记得在曼谷突降暴雨时,试图用语音切换适合雨天的歌单,却因雨声干扰反复失败。后来某款产品引入了环境噪音分离技术,专门优化了户外语音识别模型——这种针对旅行痛点的精准创新,往往比通用技术升级更打动用户。

AR音乐导览可能是下一个爆发点。站在历史遗迹前,通过手机镜头识别场景,自动播放相应时期的背景音乐。这种增强现实的听觉体验,把音乐从单纯的陪伴转变为旅行导览的有机组成部分。测试数据显示,使用AR音乐导览的用户,对景点记忆准确度提升超过60%。

情感计算技术的引入让音乐推荐更加人性化。通过分析用户拍摄照片时的表情、行走节奏、甚至停留时长,系统可以更精准地判断其情绪状态,推荐契合心境的音乐。这项技术目前在准确度上仍有提升空间,但代表了体验优化的未来方向。

电池与数据优化始终是旅行场景的硬需求。开发团队需要像对待核心功能一样重视能效管理。某些应用在后台持续收集情境数据,导致电量快速消耗——这种设计在日常生活尚可接受,但对依赖手机导航的旅行者来说可能是灾难性的。

商业模式创新与盈利增长点

订阅制之外,场景限定套餐展现了新的可能性。单次旅行包、周末出行包、主题旅程包这些灵活选项,吸引了那些不愿长期订阅的轻度用户。某平台推出的“东南亚背包客月卡”,复购率达到惊人的35%。

地理位置限定内容创造了稀缺价值。只有在特定景点范围内才能解锁的独家音轨,既促进了用户互动,又形成了内容护城河。这种数字内容与实体位置的绑定,为线下商业合作开辟了新路径。

B2B服务正在成为稳定的收入支柱。为旅游巴士、航空公司、酒店集团提供定制化音乐解决方案,这个市场的规模远超个人用户订阅。关键在于理解企业客户的需求差异——他们更看重版权合规性、管理便捷性和品牌调性匹配。

用户生成内容的商业化值得探索。鼓励旅行者录制当地声音、创建个性化歌单,并通过平台进行分发与变现。这种模式不仅丰富了内容生态,更建立了强烈的情感连接。我认识一位旅行博主,他在尼泊尔录制的寺庙钟声合集,累计播放量已突破百万。

数据服务的潜在价值尚未完全释放。匿名化的旅行音乐行为数据,对旅游目的地营销、商业选址分析、文化趋势预测都具有重要参考意义。当然,这需要建立在严格隐私保护的前提下,但确实代表了未来的增值方向。

硬件协同可能是最后的胜负手。与耳机厂商合作开发旅行专属型号,与智能行李箱集成音乐功能,甚至与运动相机联动记录音画同步的旅行记忆。这些硬件入口虽然前期投入较大,但能构建难以逾越的生态壁垒。

标签: 旅行音乐播放市场 旅行场景音乐推荐 离线音乐播放功能 旅行音乐平台竞争 智能情境音乐匹配

相关文章

最新留言