播放旅行片全攻略:从设备选择到沉浸体验,轻松打造完美观影

选择合适的播放设备与环境

播放旅行片这件事,本质上是在创造一种体验。我记得去年给朋友们放冰岛旅行视频时,最初在手机小屏幕上播放,大家只是礼貌性地点头。后来换成投影仪投在白墙上,整个房间瞬间安静下来——那种沉浸感完全不一样。

选择播放设备时需要考虑几个因素。屏幕尺寸自然重要,但观看距离同样关键。一般来说,观看距离应该是屏幕高度的1.5到2.5倍。太近会看到像素点,太远又失去细节。环境光线控制经常被忽略,实际上它比设备本身更能影响观感。明亮的房间即使用最好的投影仪也会显得苍白无力。

空间布局也很微妙。我曾经在一个狭长的客厅里播放视频,后排观众几乎看不清字幕。后来调整为弧形座位,每个人的视角都得到了改善。这种细节往往决定了观影体验的成败。

旅行片播放前的技术检查

技术问题总是出现在最不合时宜的时刻。上个月帮朋友播放婚礼旅行视频时,HDMI线突然失灵,整个仪式推迟了十五分钟。从那以后我养成了提前测试的习惯。

文件格式兼容性是个隐形杀手。你的4K视频可能在编辑电脑上流畅播放,到了朋友的智能电视上却卡顿不止。建议准备至少两种格式的备份文件,比如MP4和MOV。分辨率设置也需要留意,1080p在大多数家用设备上已经足够清晰,过高的分辨率反而可能导致播放器崩溃。

音频输出经常被轻视。旅行片中那些街头艺人的演奏、海浪的声音,如果通过手机扬声器播放,魅力会大打折扣。外接音箱或soundbar能显著提升氛围感。记得检查所有连接线,它们似乎有自主意识,总在关键时刻闹脾气。

观众群体分析与内容适配

你的观众是谁?这个问题比想象中复杂。给父母播放和孩子给朋友播放,需要完全不同的内容策略。

年龄差异影响内容选择。年长观众可能更喜欢缓慢的节奏和清晰的解说,年轻群体则倾向于快速剪辑和强烈音乐。我曾经制作过一个十分钟的旅行短片给家庭聚会播放,发现孩子们对漫长的风景镜头毫无耐心,而长辈们却看得津津有味。

文化背景也值得考虑。播放异国旅行片时,适当加入当地文化背景说明会帮助观众理解画面背后的故事。比如在播放日本寺庙参观片段前,简单解释净手礼仪的象征意义,能让观众更深入体验你的旅行。

观众注意力持续时间是个现实问题。现代人的平均专注时间大约只有8秒。这意味着你的旅行片需要在前30秒内抓住观众,否则他们可能开始刷手机。不妨在开头放置最精彩的镜头,就像电影预告片那样勾起好奇心。

播放前的这些准备看似繁琐,实际上它们构成了成功分享旅行故事的基础。好的开始是成功的一半,这句话在旅行片播放上同样适用。

如何营造沉浸式观影体验

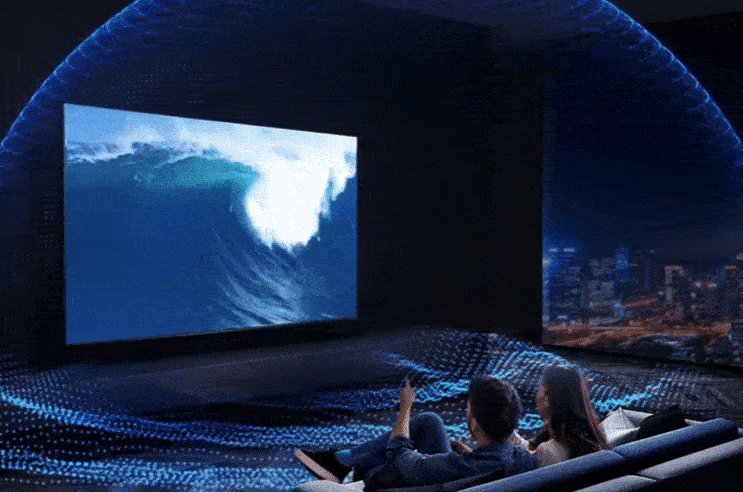

把观众带入你的旅行世界需要一些巧妙的设计。去年我在家播放挪威峡湾的旅行片时,特意关掉所有灯光,只留下角落里一盏淡蓝色的氛围灯模拟北极光效果。朋友们都说仿佛能感受到峡湾的凉风——这种多感官的体验往往比单纯看视频更让人难忘。

环境布置可以很讲究。除了控制光线,适当调整室温也能增强沉浸感。播放热带旅行片时把空调调高几度,展示雪景时调低温度,这种细微变化能让观众的身体也产生共鸣。空间气味是个很少被利用的要素,在播放森林徒步片段时点一支松木香薰,那种身临其境的感觉会立刻变得立体起来。

观众座位安排值得多花心思。我发现把座位排成半圆形比传统的行列式更能营造集体体验感。大家的目光自然聚焦在屏幕上,同时能感受到周围人的反应——笑声、惊叹声会相互传染,这种共享的情绪波动正是沉浸式体验的核心。

播放节奏与画面切换技巧

旅行片的节奏就像呼吸,需要有张有弛。我剪辑东南亚背包旅行视频时犯过错误,把所有精彩镜头密集堆砌在前三分钟,结果观众反而产生视觉疲劳。后来重新调整,在激烈活动片段后插入几秒宁静的风景,观众的反响明显更好。

画面切换时机需要直觉。一般来说,每个镜头停留2-5秒比较舒适,但这不是铁律。遇到特别震撼的景色——比如突然出现的雪山全景,不妨多停留几秒让观众充分感受。动作场景可以快速切换,静态画面则需要更多呼吸空间。

转场效果要谨慎使用。那些花哨的旋转、缩放效果在旅行片中往往显得廉价。我更喜欢使用简单的淡入淡出,或者匹配剪辑——比如从转动的地球仪切换到实际地点的航拍镜头。这种巧妙的衔接能让观众会心一笑,而不是被特效分散注意力。

音效与配乐的合理运用

声音是旅行片的灵魂,却最常被忽视。记得有次播放京都寺庙的视频,背景里隐约传来钟声和鸟鸣,朋友们都说闭上眼睛也能感受到那种宁静氛围。这些环境音往往比配乐更能唤起记忆和情感。

环境音的采集需要用心。旅行时多用录音设备记录当地声音——市场里的叫卖声、海浪拍岸声、街头音乐家的演奏。回来后把这些声音与画面精准同步,观众会不自觉地被带入那个时空。音量控制很关键,环境音应该作为背景存在,不能喧宾夺主。

配乐选择体现品味。避免使用那些过度流行的歌曲,它们会分散观众对画面的注意力。我倾向于选择器乐或小众音乐人的作品,节奏要与画面情绪匹配。激昂的徒步片段配上有力的鼓点,悠闲的海滩时光配上轻柔的吉他,这种音画同步能产生奇妙的化学反应。

音乐过渡需要平滑处理。突然的音量变化或风格转换会打破沉浸感。使用交叉淡入淡出让不同音乐自然过渡,或者在对话场景完全去掉配乐——有时候,安静本身也是强大的声音设计。

这些播放技巧的核心在于理解:你不仅仅是在展示视频,而是在创造一次虚拟旅行。观众通过你的镜头和声音,暂时逃离日常生活,这才是旅行片最大的魅力所在。

家用投影设备选购指南

挑选投影仪时我发现很多人只关注分辨率这个单一参数。实际上亮度可能更重要——特别是在客厅这种无法完全遮光的环境。我家那台2000流明的投影仪在白天拉上窗帘后效果依然清晰,而朋友家那台标称4K但只有1000流明的设备在同样条件下画面就发灰得厉害。

投影距离和尺寸需要提前测算。现在的短焦投影仪确实方便,离墙一米就能投出百寸画面。不过要注意,某些廉价短焦机型在边缘会有明显的畸变和失焦。我建议在购买前用卷尺实际测量你的观看距离,再对照厂商提供的投距表做决定。

系统流畅度容易被忽略。内置智能系统的投影仪确实省去了连接电视盒子的麻烦,但低配芯片用久了会卡顿。去年帮我表弟选的那台投影仪,就因为选择了运存更大的型号,现在运行各种播放软件都很顺畅。如果你打算长期使用,多花几百块选个配置高点的很值得。

专业播放设备对比分析

专业播放器和普通电脑的差别比想象中大。我用过MacBook Pro播放4K旅行视频,画面确实不错,但接上专业媒体播放器后,色彩的层次感和暗部细节立刻提升了一个档次。这些设备专为视频优化,解码能力和色彩还原都更精准。

硬盘读取速度影响播放体验。在冰岛拍摄的极光视频用普通移动硬盘播放时偶尔会卡顿,换成SSD固态硬盘后问题就消失了。高码率的旅行片对传输速度要求很高,特别是那些用高帧率拍摄的动态场景。

多设备同步播放值得尝试。上次团队展示跨国旅行项目时,我们用了三台播放器同步运行,中间主屏幕展示风景,两侧辅助屏幕显示当地人文细节。这种多画面组合需要专业设备支持,普通家用设备很难实现精准同步。虽然设置过程复杂些,但呈现效果确实令人震撼。

移动设备播放优化方案

手机播放旅行片最大的问题是屏幕反光。我发现在户外展示时,随身带一块深色布料垫在手机后面,就能有效减少环境光干扰。或者在手机四周用纸板做个简易遮光罩,这个小技巧能让画面对比度提升明显。

存储空间管理需要技巧。现在的旅行片动辄几个GB,我习惯在出发前把视频转成HEVC格式,体积能缩小一半而画质损失几乎看不出来。云端存储配合离线下载也是个好办法,到了有Wi-Fi的地方再下载高质量版本。

外接设备提升移动体验。一个小小的手机专用HDMI转接头就能把手机画面输出到酒店电视上,这种方案特别适合小团体分享。我旅行时总会带上这个转接头,晚上把当天拍摄的素材投屏观看,既方便检查素材,又能和朋友即时分享旅途见闻。

音频输出经常被忽视。手机自带扬声器在嘈杂环境里根本不够用,我随身带的那个巴掌大的蓝牙音箱虽然只多花了两百块,但在沙滩上、山顶上播放时,带来的听觉体验提升却是巨大的。

选择播放设备时记住:最好的设备不一定是最贵的,而是最适合你的播放场景和观众需求的。有时候,一个简单的手机配上一个好音箱,比一套昂贵但操作复杂的专业设备更能打动人心。

如何引导观众参与互动

播放前的暖场提问很关键。我习惯在影片开始前抛出几个开放式问题:“你们猜猜这段山路我们遇到了什么意外?”“觉得下一个目的地会是哪里?”这种简单提问能让观众带着好奇进入观影状态。上周给朋友播放西藏旅行片时,我就问了句“你们知道藏民为什么要把房子刷成白色吗”,结果整个观影过程中大家都在积极寻找答案。

适时暂停引发讨论是个好方法。在播放到特殊场景时,我会暂停画面,给大家分享拍摄时的趣事。比如看到沙漠镜头时停下来聊聊当时迷路的经历,或者遇到当地美食特写时描述它的味道。这种碎片化的分享让影片不再只是单向输出,而变成了共同回忆的载体。

邀请观众参与解读画面。有些镜头我故意不加旁白,让观众自己猜测其中的故事。记得有段拍摄尼泊尔老人编织手工艺品的画面,我问大家“从老人的手势能看出他做这行多少年了吗”,结果每个人的观察角度都不一样,讨论得比影片本身还有趣。

社交媒体分享技巧

剪辑适合社交媒体的片段需要不同思路。横屏的全景镜头在电视上很震撼,但在手机上往往失去冲击力。我现在会特意为社交分享准备一些竖屏片段,把最精彩的15秒单独剪出来。上次在洱海边拍的日出,就是专门用手机竖屏录制了一小段,在朋友圈获得的互动比长视频多得多。

文案要唤起共鸣而非简单描述。写“大理古城清晨”不如写“这个角度的大理,99%的人都错过了”。我发现带点小秘密感的标题更容易引发好奇。配上定位和相关话题标签,能让内容被更多同好发现。

选择合适的发布时间很微妙。旅行内容的黄金时段和普通内容不太一样,周末晚上发布度假视频效果特别好,那时候大家都有闲暇时间做“精神旅行”。我有个习惯,每次旅行回来后会把素材分批发布,保持一段时间的内容更新,这样比一次性发完更能维持关注度。

利用互动功能增加曝光。在Instagram上发布旅行视频时,我总会用投票功能问观众“下一个目的地该去哪里”,或者用问答功能收集大家感兴趣的旅行话题。这些简单的互动工具能让内容的传播范围自然扩大。

播放后的反馈收集与改进

非正式的聊天往往能听到最真实的意见。影片结束后,我不会直接问“觉得怎么样”,而是边收拾设备边闲聊:“刚才那个航拍镜头是不是转得太快了?”“你们对哪个地方的印象最深?”这种不经意间的反馈反而最有参考价值。

设计简单的反馈表但别太正式。我准备了个三问题的便签纸:最印象深刻的画面、最想深入了解的地点、觉得可以改进的部分。观众花一分钟就能写完,但收集到的信息足够指导下次拍摄。上次就有人提到“美食镜头的时长可以再长点”,这个建议让我后来的影片确实更受欢迎。

观察观众的自然反应比询问更真实。有些人嘴上说“很棒”,但观影过程中频繁看手机的时间段,就是需要改进的地方。我发现在播放慢节奏风景片时,如果观众开始低头玩手机,可能意味着这个段落需要加入更多信息点或调整节奏。

持续改进是个循环过程。每次播放后我都会记录下观众的反馈和反应,然后在下次拍摄和剪辑时调整。比如发现大家对人文互动的镜头特别感兴趣,我就会在旅行中多捕捉这类画面。这种根据观众喜好逐步优化的方式,让我的旅行片一次比一次更打动人心。

互动和分享不是影片的附加环节,而是让旅行记忆持续鲜活的秘诀。当观众从被动观看变成主动参与,那些画面就不再只是你的独家记忆,而成为了大家共同拥有的美好体验。

后期制作对播放效果的影响

剪辑节奏决定了观众的呼吸频率。太快的切换让人眼花缭乱,太慢的镜头又容易失去注意力。我发现在剪辑旅行片时,每个镜头的停留时间最好与内容情绪匹配——壮阔的自然景观可以多停留几秒,而热闹的市集场景则需要更活泼的节奏。上次剪辑冰岛极光片段时,我把极光舞动的长镜头保留了整整15秒,观众反馈说仿佛能感受到时间的流动。

色彩调校是营造氛围的隐形画笔。不同旅行目的地适合不同的色调,热带海岛可以用明亮饱和的色彩,古城遗迹或许需要略带怀旧的滤镜。但要注意保持整体一致性,避免前后色调跳跃太大。记得有次我把东南亚旅行的所有素材都统一成暖黄色调,朋友看完后说“连屏幕都散发着阳光的味道”。

字幕和标题的设计常被忽略却很重要。过于花哨的字体会分散注意力,太小又影响观看。我现在习惯使用简洁的无衬线字体,在画面色彩单一处添加字幕,重要地点名称会以优雅的淡入淡出方式呈现。这些细节让影片显得更专业,观众也能更轻松地理解内容。

播放环境布置与氛围营造

光线控制是沉浸式体验的第一步。完全黑暗的环境反而会让眼睛疲劳,我通常会在角落留一盏暖黄色的地灯,光线足够暗以保证画面清晰,又足够亮以缓解视觉压力。有次在客厅播放北欧极夜主题的旅行片时,我特意用蓝色LED灯带在墙角制造出冷光效果,观众都说仿佛真的置身于北极圈内。

空间布局影响观看的舒适度。屏幕不是越大越好,最远观众与屏幕的距离最好是屏幕宽度的1.5倍。座椅的摆放也有讲究,呈弧形比直线排列更能营造团体观影的亲密感。我习惯在播放前调整好所有座椅角度,确保每个人都能舒适地观看整个画面。

环境装饰能强化主题代入感。播放东南亚旅行片时,我在房间里点了香茅味的蜡烛;分享雪山探险视频时,则提前把空调温度调低了些。这些细微的环境暗示能让观众更快进入影片情境。有个朋友后来告诉我,那些配合影片主题的小装饰让他感觉“不只是看了一段视频,而是进行了一次短暂的旅行”。

专业播放软件使用技巧

播放器的选择远比你想象的更重要。VLC虽然通用,但专业播放器如PotPlayer或MPC-HC能提供更精准的色彩还原和帧率控制。我花了些时间学习这些软件的高级设置,现在能根据不同的影片格式调整渲染方式,画面质感明显提升。

硬件加速功能要善用但别滥用。开启GPU加速确实能减少卡顿,但某些老设备的兼容性可能造成画面撕裂。我一般会先测试几分钟,确认效果稳定后再正式播放。记得有次在朋友家用的就是默认设置,结果4K视频卡成了幻灯片,后来开启正确的硬件解码才流畅播放。

自定义快捷键提升操作流畅度。我把暂停、音量调节、全屏切换都设置了顺手的快捷键,这样在播放过程中可以无缝操作,不用到处找鼠标。这种专业感的小细节让整个播放过程显得更从容,观众也不容易被突然弹出的控制界面打断沉浸感。

音频输出设置常被忽视。很多旅行片的背景音乐和自然声效是分层录制的,通过播放软件的音频均衡器稍微增强环境音效,能让观众获得更立体的听觉体验。我特别喜欢在播放海边场景时稍微提升低频,那种海浪拍岸的浑厚感立刻就让房间充满了海洋的气息。

播放效果的提升是个系统工程。从后期制作的精细打磨,到播放环境的用心布置,再到专业软件的熟练运用,每个环节都值得投入精力。当这些细节都处理得当,你的旅行片就不再是简单的影像回放,而成为能带着观众一起重新踏上旅程的魔法窗口。

标签: 旅行片播放设备选择 沉浸式观影环境营造 旅行片技术检查与优化 观众群体分析与内容适配 家用投影设备选购指南

相关文章

最新留言