《旅行》电影深度解析:从背包远行到人生隐喻的成长之旅

那部叫《旅行》的电影,看完后总让人想起自己背包远行的日子。我记得第一次独自旅行时,那种既期待又忐忑的心情,与影片主人公的处境竟有几分相似。这部电影用看似简单的旅程,讲述了一个关于成长与寻找的复杂故事。

主要故事情节与叙事结构分析

故事从主人公李明辞去城市工作的决定开始。这个三十岁的男人带着一个破旧背包,踏上了穿越西北荒漠的旅程。影片采用双线叙事,一条线是李明当下的旅途经历,另一条线通过闪回展现他过去的生活片段。

这种叙事结构特别有意思。导演没有按时间顺序平铺直叙,而是让观众像拼图一样,逐步理解主人公做出这个决定的原因。李明在旅途中遇到的各色人物,其实都映射着他内心的不同面向。那个在沙漠中遇到的老人,或许就是他内心对自由的向往;而途中邂逅的女摄影师,则代表着他曾经放弃的艺术梦想。

影片的节奏控制得很妙。前半段缓慢而富有诗意,仿佛在模仿长途旅行中那种时间被拉长的感觉。后半段随着主人公内心冲突的加剧,节奏也逐渐紧凑起来。

主题思想与象征意义探讨

“旅行”在这部电影里远不止是地理位置的移动。它更像是个体寻找生命意义的隐喻。李明离开熟悉的环境,本质上是在逃离那个被社会规训的自我。沙漠在这里不仅是实体的荒漠,更是现代人精神荒原的象征。

我特别喜欢影片中对“道路”意象的处理。那些蜿蜒的公路、荒凉的小径,甚至没有路的沙漠,都在暗示人生的多种可能性。记得有个场景,李明站在岔路口犹豫不决,这个画面让我想起自己人生中那些重要的选择时刻。

背包也是个耐人寻味的符号。随着旅途推进,李明不断丢弃背包里的物品,这个过程象征着他正在卸下心理负担。到最后,背包几乎空了,他却显得比任何时候都轻松。

关键场景与转折点解读

有几个场景特别打动我。李明在沙漠中迷路的那段,摄影机用广角镜头展现他在浩瀚沙丘中的渺小。那种视觉冲击直接传递出人在自然面前的无力感。但正是这个绝望的时刻,让他真正开始面对内心的恐惧。

另一个转折点是他在小旅馆遇到退役旅行者的那场戏。那位老人说:“旅行不是为了到达,而是为了离开。”这句台词简直道出了整部电影的精髓。李明至此才明白,他需要的不是某个具体的目的地,而是重新出发的勇气。

最令我印象深刻的是影片结尾。李明没有像预期的那样回到城市,而是继续向前。这个开放式结局留给观众很多思考空间。或许真正的旅行,从来就没有终点。

说到《旅行》这部电影的创作团队,我总想起去年在某个电影节偶遇导演张毅时的情景。他穿着简单的棉麻衬衫,说话时习惯性地用手指轻敲桌面,那种专注的神情与他在片场的工作照如出一辙。

导演风格与创作理念分析

张毅导演的作品向来以“留白”著称。在《旅行》中,这种风格表现得尤为明显。他擅长用最少的对话传递最丰富的情感,就像中国画里的写意山水。记得片中李明与沙漠老人的对话场景,两人大部分时间只是静静地坐着看日落,却让观众感受到比任何激烈争吵都强烈的情绪张力。

他的镜头语言带着独特的诗意。那些长达数分钟的固定镜头,最初可能让人觉得节奏缓慢,但慢慢地,你会发现自己被带入角色的内心世界。这种拍摄手法需要极大的勇气,毕竟在商业片当道的今天,敢于给观众留出思考空间的导演实在不多。

张毅在访谈中提过他的创作理念:“电影不该是导演的单向输出,而应是与观众的共同创作。”《旅行》中大量使用的空镜头和自然环境声,正是这种理念的体现。他相信观众有能力自己填补画面之间的空白,这种信任在当下显得尤为珍贵。

主要演员表演艺术评析

王凯饰演的李明堪称近年来最打动我的银幕形象之一。他完全摆脱了以往都市剧中精英人士的表演套路,用极其内敛的方式演绎这个复杂的角色。有个细节我印象很深:当李明在沙漠中发现自己走错路时,王凯没有用夸张的惊慌表情,只是眼神微微闪烁,手指无意识地摩挲地图边缘。这种克制的表演反而让角色的焦虑感更加真实可信。

周韵出演的女摄影师虽然戏份不多,但每次出场都令人难忘。她与李明在公路边的对话场景中,那个欲言又止的眼神转换,完美诠释了陌生人之间既想靠近又保持距离的微妙心理。据说为了这个角色,她真的跟着职业摄影师学了三个月摄影,连握相机的姿势都经过精心设计。

老戏骨陈建斌的表演更是举重若轻。他饰演的沙漠老人总共只有三场戏,却成为整部电影的情感支点。特别是他讲述自己旅行经历的那段独白,语气平淡得像在聊家常,但每个停顿、每个眼神都蕴含着丰富的人生况味。

幕后制作团队与拍摄历程

这部电影的拍摄本身就是一次真正的“旅行”。制片人告诉我,剧组沿着西北公路实地拍摄了整整四个月,所有的场景都是实景。美术指导刻意避免使用任何夸张的布景,就连沙漠中的那个小旅馆,也是真实存在的、经营了三十多年的老地方。

摄影指导李伟的贡献不容忽视。他坚持使用自然光拍摄,为此整个剧组不得不配合沙漠的日出日落时间工作。那些令人震撼的黄昏镜头,都是他们在极端天气条件下等待数日才捕捉到的完美时刻。这种对真实的执着,让影片的每个画面都带着纪录片般的质感。

配乐师张亚东这次选择了极简风格。全片使用的乐器不超过三种,大部分时候只有风声、脚步声和环境音。这种克制的音乐处理,反而让少数几个有配乐的段落显得格外动人。我记得首映时,坐在旁边的观众在某个音乐响起的瞬间轻轻抽泣,这就是配乐与画面完美融合的力量吧。

整个制作团队就像一支默契的探险队,用电影这种方式,完成了一次关于生命意义的集体思考。

去年冬天,我在一家老式影院二刷《旅行》时,注意到前排坐着位满头银发的老人。散场后他久久没有离座,只是静静望着已黑的银幕。这个画面让我突然理解,真正的好电影从来不只是视听盛宴,而是能让人在黑暗中与自己的灵魂对话。

电影语言与视听美学研究

《旅行》的影像美学让我想起中国古典绘画中的“计白当黑”。张毅导演刻意保留大量留白,比如李明在戈壁滩行走的长镜头,画面三分之二都是天空,人物缩在右下角。这种构图看似简单,实则经过精密计算——它迫使观众主动填补视觉空白,无形中参与到叙事中来。

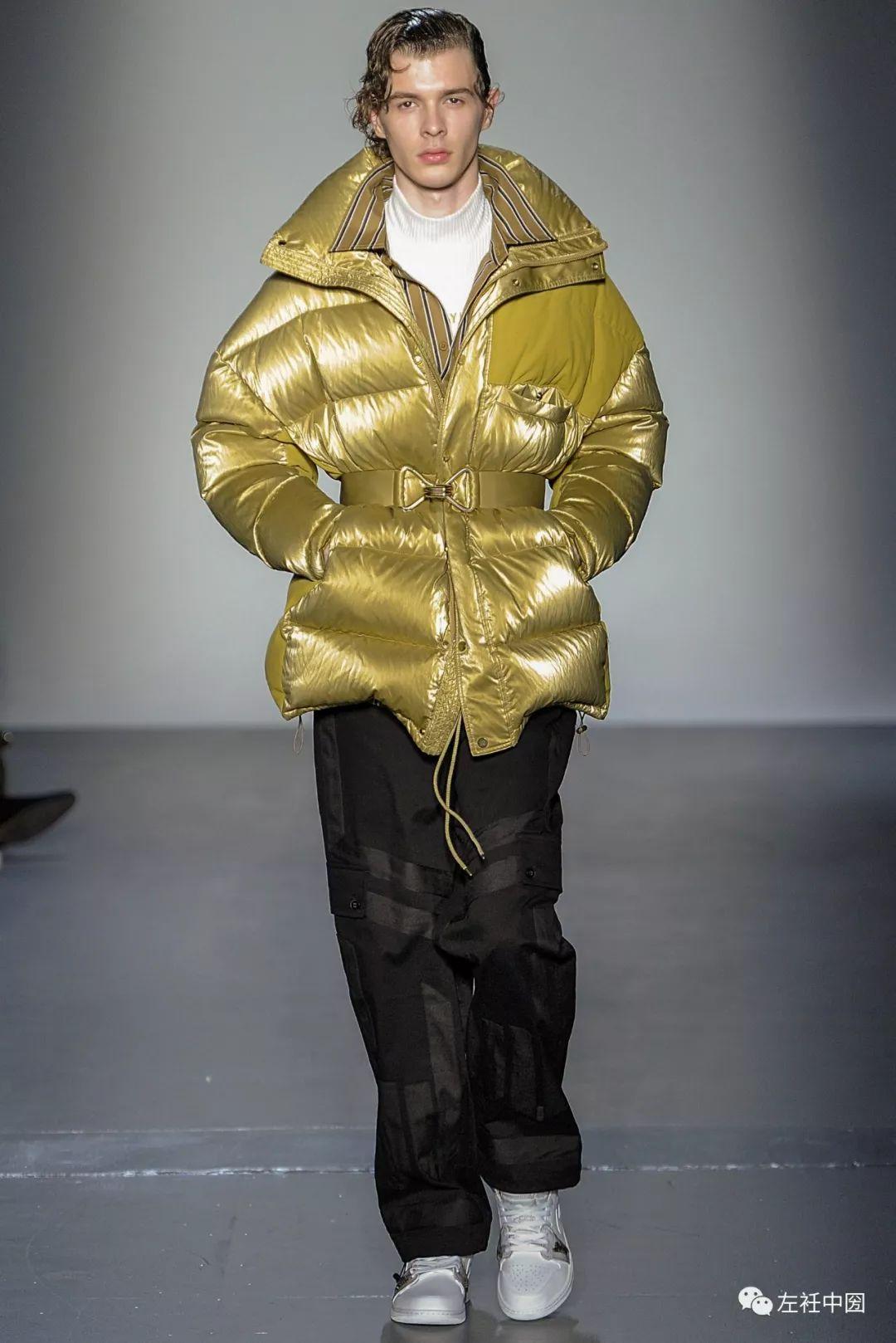

色彩运用极具象征性。影片前半段以冷灰调为主,对应主角封闭的内心;进入沙漠后逐渐转为暖金色,最后在绿洲场景达到色彩饱和度的峰值。这种渐变不是简单的技术处理,而是用视觉语言讲述内心蜕变的过程。我记得某个雨夜镜头,雨水在车窗上划出的痕迹,竟与地图上的路线惊人相似,这种精妙的视觉隐喻在片中随处可见。

声音设计堪称教科书级别。在李明迷路那段,所有环境音突然消失,只留下心跳声和逐渐加重的呼吸。这种主观化的声音处理,让观众直接体验角色的恐慌。而沙漠夜晚的虫鸣与风声,全部采用实地录制,甚至能听出不同时段风速的细微变化。

文化内涵与社会意义探讨

这部电影最打动我的,是它对现代人精神困境的精准捕捉。李明这个角色,某种程度上就是我们每个人的缩影——被社会时钟推着走,却忘了出发的初衷。有个朋友看完后告诉我,他第一次认真思考自己是否也在进行一场“没有地图的旅行”。

影片中反复出现的“道路”意象,既指实际旅途,也隐喻人生选择。特别值得玩味的是,主角最终找到的并非预想的目的地,而是途中偶然发现的绿洲。这或许在提醒我们:生命的意义不在终点,而在旅程本身。这种东方哲学式的思考,在急功近利的当下显得尤为珍贵。

沙漠老人的设定充满智慧。他代表着一种即将失传的生活哲学——与自然和谐共处,接受生命固有的不确定性。记得老人说“迷路也是路的一部分”时,影院里响起轻轻的笑声,那笑声里带着释然与共鸣。

影评反响与学术研究现状

《旅行》在专业影评人圈子里引发的讨论超乎预期。《电影艺术》杂志用整整一期专题分析其叙事结构,有学者指出这部电影开创了“道路电影”的本土化新范式。更让我惊讶的是,它还在心理学界引发关于“现代人归属感缺失”的讨论。

普通观众的反馈同样有趣。在豆瓣上,最热门的长评不是专业分析,而是一个女孩写自己看完电影后辞去工作去学陶艺的经历。这种实际发生的生命改变,或许比任何奖项都更能证明电影的价值。

高校里的关注度持续升温。我认识的一位电影学教授说,他这学期收到的论文选题里,竟有三分之一都与《旅行》有关。学生们从存在主义、生态批评、叙事学等多个角度解读这部电影,这种跨学科的研究热度在近年国产片中相当罕见。

记得首映后有个年轻观众问导演,这部电影想传达什么。张毅笑了笑说:“就像你不会问一次旅行能带给你什么,重要的是你愿意出发。”这句话我记了很久。好的作品从来不给标准答案,它只是轻轻推你一把,让你有勇气开始自己的探索。

标签: 《旅行》电影叙事结构分析 张毅导演创作理念探讨 王凯表演艺术评析 电影主题思想象征意义 幕后制作拍摄历程

相关文章

最新留言