旅行ing必备攻略:从打包到预算,轻松解决行李烦恼与行程规划

打包行李时总会陷入两难——带太多成为负担,带太少又担心不够用。我至今记得第一次独自旅行时,因为忘记带转换插头,在异国酒店对着没电的手机发愁的夜晚。那次经历让我明白,周全的准备能让旅途从容许多。

必备物品清单:从证件到充电宝

证件类永远是第一位。护照、身份证、签证页最好提前复印备份,电子版存在手机云端。有个朋友把证件复印件塞进行李箱夹层,在钱包丢失时帮了大忙。

电子设备需要系统整理。充电宝容量选择20000毫安左右最合适,既能满足全天需求又符合航空规定。多口充电头现在是我的必备神器,晚上所有设备一次充满。转换插头根据目的地选择,欧标、美标或万能款都很实用。

个人物品按天数准备。衣物采用分层穿搭法,基础款互相搭配。我习惯带件轻便羽绒服,山里突然变天时特别管用。常用药品装在小药盒里,创可贴和肠胃药往往最先派上用场。

预算规划:如何聪明地花钱

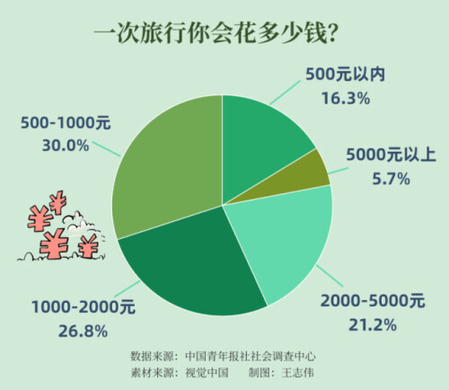

旅行花费像无声的水流,稍不注意就会超出预期。提前划分几个大类:交通、住宿、餐饮、门票、购物和应急资金。机票酒店这类固定支出尽早锁定,当地消费留出弹性空间。

支付方式需要多样化。信用卡用于大额消费,现金准备小面额便于支付。记得在境外取现时选择当地货币结算,能省下不少汇率损失。上次在东京,我特意留出预算体验了寿司大师的套餐,这笔花费至今觉得超值。

优惠信息值得花时间研究。学生证、博物馆通票、交通卡都能带来实惠。很多景点提前网购门票不仅便宜,还能避开排队人群。

行程安排:平衡自由与计划

过度计划会失去旅行随性的乐趣,完全随性又可能错过精华。我的经验是确定几个必去地点,其余时间留给偶然发现。在京都时,原本计划去金阁寺的上午,因为路过一家传统茶室而改变行程,那次意外的茶道体验成为旅途中最珍贵的记忆。

每日安排考虑体力和节奏。上午精力充沛适合参观需要专注的景点,午后安排轻松活动。景点之间留出充裕交通时间,谷歌地图的预估往往比实际少算三分之一。

备选方案很重要。遇到天气突变或临时闭馆,立即启动B计划。那次在罗马遇到博物馆罢工,转而探索了附近的小巷,反而发现了最地道的冰淇淋店。

旅行准备像给未来自己写信,每个细节都在说:这段时光值得被温柔对待。

火车缓缓驶出站台,窗外风景开始流动,这才是旅行真正开始的时刻。我总记得在越南坐夜班大巴的经历,蜷在狭窄的座位上,却透过车窗看见满天繁星——原来最不舒适的交通方式,反而给了我最难忘的夜空。旅途中的智慧,往往藏在这样的细节里。

交通选择:省钱又便捷的出行方式

公共交通是了解城市的窗口。地铁和公交不仅便宜,还能观察当地人的日常生活。在东京,我学着上班族在便利店买早餐,跟着他们挤早高峰电车,那种融入感是出租车永远给不了的。

城际交通需要灵活搭配。长途巴士适合夜间移动,既省时间又省住宿费。高铁准点舒适,短途飞行有时比火车更经济。上次从巴塞罗那去瓦伦西亚,提前三个月订到19欧的机票,比火车票便宜一半。

当地交通APP是隐形导游。Google Maps查路线,Uber/Grab叫车,Omio比价订票。这些工具让陌生城市的移动变得简单。记得在曼谷用Grab打摩托车,穿梭在堵车长龙中,司机还顺路指给我看当地人才知道的神庙。

步行永远是最好的探索方式。放下地图,允许自己迷路。在伊斯坦布尔的香料市场,我因为走错路发现了一条全是手工匠人的小巷,看老师傅现场制作土耳其灯,那画面比任何景点都动人。

住宿攻略:从青旅到特色民宿

青旅不只是省钱选择。公共厨房里和各国背包客交流食谱,书架上翻到前房客留下的旅行笔记,这些体验让孤独的旅途有了温度。在哥本哈根一家青旅,我和瑞士姑娘交换了北欧极光攻略,这份手绘路线图后来真的帮到了我。

民宿提供在地生活视角。选择当地人经营的民宿,往往能获得最地道的建议。清迈的民宿老板娘每天早晨都会准备不同的热带水果,还教我识别市场里最甜的芒果品种。

位置比豪华更重要。住在老城区或地铁站附近,节省的交通时间和费用远超房价差异。在巴黎时选择蒙马特区的公寓,每天清晨趁游客未至时在石板路上散步,看面包店刚出炉的可颂,这种体验千金难换。

安全卫生需要亲自验证。预订前仔细看住客评价,特别注意关于清洁度和周边环境的描述。我有个习惯:到达后先检查紧急出口位置,这个简单的动作在伊斯坦布尔地震时让我快速做出了反应。

餐饮体验:品尝地道美食不超支

菜市场是美食第一课。清晨去当地市场,看主妇们挑选食材,小贩热情的招呼,比任何美食攻略都生动。在巴塞罗那的波盖利亚市场,5欧元的现切伊比利亚火腿配面包,滋味胜过高级餐厅。

避开旅游区餐厅。多走两个街区,价格可能减半,味道却更地道。记住这个规律:店里坐满当地人的餐馆,味道通常不会差。在佛罗伦萨,我跟着下班的意大利公务员走进巷子深处的小馆,8欧元的意面让我理解了什么是“妈妈的味道”。

街头小吃是味蕾冒险。泰国的船面、墨西哥的塔可、土耳其的旋转烤肉——这些站在路边吃完的美食,往往是一个城市最真实的滋味。刚开始我也担心卫生问题,后来学会观察:排队长的摊位、食材处理干净、高温现做的,基本都很安全。

自炊平衡预算与口味。租带厨房的住宿,去市场采购当地食材,既省钱又能体验烹饪乐趣。在北海道民宿里用刚捞的扇贝做晚餐,窗外飘着雪,锅里煮着味噌汤,那种满足感难以言喻。

超市也能发现惊喜。每个国家的超市都有当地特色的速食和零食。日本便利店的饭团、德国超市的香肠、意大利超市的冷藏意面,都是物美价廉的选择。这些简单的食物,后来都成了我回忆那个国家的味觉坐标。

旅行的真谛不在去了哪里,而在如何度过每个在路上地日子。那些为了省交通费而步行的下午,在民宿天台看日落的黄昏,在市场和小贩比划交流的清晨——正是这些看似普通的瞬间,拼成了旅行最动人的模样。

在伊斯坦布尔的地震中醒来那次,我才真正理解旅行安全不是 checklist上的选项,而是融进每个选择的潜意识。床头的护照复印件、钱包里的紧急联系人纸条、手机里存好的大使馆电话——这些看似多余的准备,在需要时就是救命稻草。

财物保管:防盗防丢小贴士

分装现金像在玩策略游戏。不要把鸡蛋放在一个篮子里,这句话在旅行中格外真实。内衣暗袋放大部分现金,钱包里只留当日开销,背包夹层藏备用金。在马拉喀什的集市,这种分散策略让我在被小团伙围住时,只损失了口袋里的零钱。

重要证件需要数字分身。手机里存好护照、签证、保险单的扫描件,云端再备份一份。有次在希腊丢失护照,酒店前台的打印机和手机里的扫描件,让补办手续顺利了许多。记得给这些文件设密码,毕竟个人信息比现金更值钱。

日常背包要选得聪明。斜挎包比双肩包安全,拉链朝前放置,人多时转到身前。我偏爱有防盗设计的背包,隐藏拉链和防割材质不是噱头。在罗马地铁上,亲眼见过小偷默默缩回伸向游客背包的手——好的装备本身就有威慑力。

酒店保险箱未必保险。贵重物品最好随身携带,或者藏在意想不到的地方。一本书的挖空内页、洗漱包的夹层,甚至一包纸巾中间。曾在清迈民宿遇到入室行窃,小偷翻遍了行李箱,却没碰我放在脏衣袋里的相机。

健康防护:应对突发状况

常备药包要个性化。除了肠胃药、感冒药、创可贴这些基础款,还要考虑目的地特色。去东南亚带防蚊液,往高原备红景天,到欧洲带上抗过敏药——在普罗旺斯被野花引发荨麻疹的经历,让我学会把当地因素考虑进去。

饮食安全需要直觉判断。观察餐厅是否干净,看地面比看桌面更准。食物要完全煮熟,水果选能削皮的。在印度旅行时,只喝瓶装水,连刷牙都用矿泉水。虽然麻烦,但换来全程无腹泻的纪录,我觉得值。

身体信号不能忽略。时差疲劳时不要勉强赶行程,中暑先兆就该停下休息。有年在东京暴走三天后突发高烧,才明白旅行不是铁人三项。现在我会在行程里安排空白日,给身体意外状况留出缓冲空间。

保险单要读懂细则。医疗运送、牙科急诊、运动伤害——这些冷门条款可能在关键时刻起作用。朋友在冰岛徒步摔伤,幸好保险包含直升机救援。支付保费时觉得浪费,需要时才知是生命线。

紧急联络:重要信息备份

紧急联系人要多元化。除了家人,还应该存下旅伴、酒店、当地朋友的信息。手机锁屏界面可以设置紧急医疗信息,这样即使无法解锁,救援人员也能看到血型和过敏史。这个小设置,在京都街头帮助过一位晕倒的英国游客。

大使馆信息必须前置。存下目的地中国大使馆的地址、电话、办公时间。记得在埃及遇到政局动荡时,大使馆发布的撤离指南成了最安心的存在。这些信息最好打印一份,手机没电时也能找到。

当地紧急号码常常被忽略。不是每个国家都拨911,欧洲是112,澳洲是000,日本是110。把这些号码存进手机,贴在护照夹内页。在首尔地铁站帮助一位突发哮喘的游客时,及时拨通119的成就感,比参观任何景点都强烈。

行程分享是安全网。把大致行程告诉家人,定期更新位置。使用手机定位分享功能,或者简单的报平安消息。独自在挪威峡湾徒步时,知道姐姐每隔六小时会查看我的位置,脚步都踏得更稳些。

安全不是让旅行变得胆怯的束缚,而是让你能更自由探索的保障。那些细心收好的证件复印件,那个随身携带的小药包,那些存好的紧急电话——它们像隐形的护身符,让你在异国他乡的每一次转身、每个冒险,都多一分底气。

在京都的民宿里,我第一次真正尝到文化融入的甜头。房东太太教我折和服腰带时那笨拙的手法,比任何观光巴士都更让我理解日本美学。旅行不只是看风景,更是让陌生文化在自己身上留下印记的过程。

当地交流:跨越语言障碍

肢体语言是万能钥匙。在越南菜市场,我指着想买的食材,摊主大妈笑着纠正我的手势——原来他们计数的方式和国内完全不同。比划、画图、表情,这些原始沟通方式往往比翻译软件更有人情味。记得在意大利小镇,靠着手势和微笑,竟让咖啡店老板教了我如何正确品尝espresso。

学几句当地话像拿到通行证。“谢谢”、“你好”、“多少钱”这些基础词汇,说出来就是尊重的信号。在曼谷,用泰语说“好吃”时,路边摊阿姨眼睛都亮了,多送了我一串烤肉。语言APP可以准备,但真正开口说的勇气更珍贵。发音不准没关系,对方听到的是你愿意尝试的心意。

翻译工具要用得巧妙。实时对话翻译适合紧急情况,但别让它成为交流的墙壁。我习惯提前翻译好想问的问题,存在手机备忘录里。在布拉格老城,用这种方式和当地老人聊起共产主义时期的故事,那些历史书里读不到的细节,比城堡风景更触动人心。

沉默也是沟通方式。在日本茶室,主人演示茶道时全程安静,我却通过她的动作理解了“一期一会”的哲学。有些文化不需要语言传递,静心观察反而收获更多。

习俗了解:尊重当地文化

穿衣打扮是无声的尊重。在土耳其清真寺外,我看到有游客因为没戴头巾被婉拒入内。提前了解着装要求,一条披肩或长裤就能避免尴尬。去缅甸佛塔必须赤脚,那种脚底接触温热石板的感觉,现在想起来还特别真实。

餐桌礼仪藏着文化密码。在首尔,长辈没动筷子前我不能先吃;在巴黎,面包要撕着吃而不是用刀切;在蒙古,接过马奶酒要用无名指蘸酒弹三下。这些细节看似繁琐,做对了却能赢得当地人由衷的微笑。有次在摩洛哥家宴,我按习俗用右手吃饭,主人高兴地又多给我盛了羊肉。

禁忌事项要提前做功课。泰国不能摸小孩的头,印度不能用左手递物,匈牙利不能碰杯时看对方眼睛。这些禁忌背后都有历史渊源,了解它们就像拿到文化地图,能避开很多无意中的冒犯。在以色列,我差点在安息日按电梯按钮,幸好当地朋友及时提醒。

宗教信仰需要特别小心。进寺庙脱鞋、进教堂安静、进清真寺遮盖——这些基本规则要牢记。在瓦拉纳西的恒河边,看着信徒们虔诚祈祷,我虽然不信教,却也被那种神圣氛围感染。保持距离的观察,有时比强行参与更得体。

特色活动:参与当地节庆

节庆日历要提前标记。清迈的水灯节、西班牙的番茄大战、慕尼黑的啤酒节——这些活动往往需要提前数月准备。我曾在台湾错过妈祖绕境,就因为没查好日期。现在养成的习惯是,定目的地前先查当地节庆表。

参与方式要量力而行。不是每个节庆都适合深度参与。在印度洒红节,我被五彩粉末撒满全身,那种狂欢很尽兴;但在墨西哥亡灵节,我选择安静观察,因为知道那涉及敏感的生死观。判断自己能融入的程度,是对当地文化的另一种尊重。

小型活动往往更真实。比起游客扎堆的官方庆典,村里的丰收祭、社区的市集、家庭的聚会更能触摸文化脉搏。在葡萄牙小镇,偶然遇到的鳕鱼节上,老渔民教我唱航海歌谣,那种体验比里斯本任何表演都珍贵。

准备些小礼物很加分。参加当地活动时,带些有中国特色的小物件——中国结、茶叶、剪纸。在芬兰的仲夏节聚会上,我送出几个熊猫钥匙扣,瞬间拉近了和当地人的距离。礼物不在贵重,在于那份心意。

文化融入不是任务清单,而是打开感官的过程。当你开始用当地人的方式喝咖啡,按他们的节奏走路,理解他们的幽默,旅行就从一个观光客变成了生活体验者。那些结结巴巴的当地语言,那些略显笨拙的模仿动作,那些节庆中的手足无措——正是这些不完美,让异国文化真正住进了心里。

在清迈的周末市集,我拍下一位老奶奶编织传统织带的双手。那些布满皱纹的手指在彩线间穿梭的照片,比任何明信片都更让我记住泰北的温度。旅行记忆会随时间褪色,但用心记录的画面和文字,能让那些瞬间永远鲜活。

摄影技巧:捕捉精彩瞬间

光线是最好的滤镜。清晨的柔和阳光、黄昏的金色时刻,这些自然光能让照片充满故事感。在摩洛哥马拉喀什,我放弃午间强光时段,选择日出时拍摄集市,那些逆光中升腾的蒸汽让画面瞬间生动。记住避开正午的顶光,那种光线容易让照片失去层次。

构图要有呼吸感。别总把主体放在正中央,三分法则用起来很自然。在京都寺庙,我把屋檐放在画面上方三分之一处,留出大片天空,那种空灵感比怼着脸拍建筑更有意境。偶尔打破规则也不错——在威尼斯,我故意把贡多拉船夫拍得极小,突出水城的辽阔。

细节比全景更动人。一双沾满泥土的徒步鞋、路边摊切水果的刀、当地人微笑时的眼尾纹——这些特写比标志性建筑更能传递地方气息。我手机里最珍贵的照片是在冰岛拍的:一双冻红的手捧着热咖啡,背景是模糊的冰川。那种冷暖对比,比单纯的风景照更有温度。

人物让画面活起来。征得同意后拍摄当地人的日常生活,往往能收获意外惊喜。在印度瓦拉纳西,我拍下恒河边祈祷的老人的侧影,他后来通过手势告诉我,这是他每天坚持了六十年的仪式。人物照要注意礼貌,微笑和手势是通用的请求许可方式。

旅行日记:文字记录感悟

碎片化记录比长篇大论实用。等车时、喝咖啡的间隙、睡前五分钟,随手记下几个关键词:那个巷口的桂花香、突来的阵雨味道、与摊主对话的片段。这些碎片回家后能拼凑出完整的记忆地图。我的习惯是带本轻便笔记本,纸质书写的感觉比打字更有旅行质感。

感官描写让文字立体。不只写“很美”,而是描述“夕阳把海面染成蜂蜜色,空气里有烤鱼和浪花的混合气味”。在葡萄牙海边小镇,我记下“渔网上的水珠像碎钻石,老渔夫哼的歌谣像被海风腌过”。调动五感的文字,多年后重读仍能唤醒当时的氛围。

记录情绪变化很重要。迷路时的焦虑、尝到陌生食物的惊喜、与当地人交流的温暖——这些内心波动才是旅行真正的色彩。翻看几年前在西藏写的日记,那段“高原反应头痛却看到星空时莫名流泪”的记录,让我瞬间回到那个夜晚。

实用信息单独标注。车票价格、餐厅名字、有用的当地词汇,用不同颜色的笔或符号标记。这些信息下次旅行或推荐给朋友时特别方便。我曾在东京记下一家只有当地人才去的居酒屋,两年后朋友按图索骥,回来说那是他日本之行最棒的一餐。

纪念品选择:有意义的收藏

实用型纪念品最不会被遗忘。在伊斯坦布尔买的铜制咖啡壶,现在每周都在用;在京都选的靛蓝染餐垫,每天铺餐桌时都想起岚山的竹林。这些东西比摆设更能融入日常生活,每次使用都是一次记忆重温。

当地材料制作的东西有灵魂。摩洛哥的阿甘油、芬兰的桦木杯、泰国的香薰皂——这些用本地原材料制作的物品,带着那片土地的气息。我书架上那个肯尼亚马赛族手编篮子,每次看到都会想起草原上红色的夕阳。

支持手工艺人很有意义。在清迈山区部落买的刺绣、在墨西哥小镇买的陶器、在捷克玻璃作坊买的杯子,虽然比景区商店稍贵,但知道这些钱直接帮助了手艺人,物品就多了层温暖。那个玻利维亚老太太编的羊毛挂毯,她编织时的专注神情和作品一起被我收藏。

票据和零碎也有纪念价值。车票、博物馆门票、树叶、邮票、硬币,这些看似普通的小物件,贴在旅行本子里就是微型博物馆。我有个盒子专门放这些零碎,去年整理时发现一张里斯本电车票,背面还记着当时邻座老爷爷告诉我的葡式蛋挞秘方。

记录不是为了炫耀,而是对抗遗忘的温柔抵抗。当某天午后翻看这些照片、文字和物品,那些本已模糊的街道气味、陌生人笑容、突如其来的感动,都会重新变得清晰。真正珍贵的不是去了多少地方,而是有多少时刻真正住进了心里,随时可以被唤醒。

行李箱轮子最后一次在自家地板上滑行,发出熟悉的声响。我把背包放在玄关,闻到上面还带着异国阳光和尘土混合的气息。旅行结束了,但真正的消化才刚刚开始。那些在路上来不及细想的片段,此刻像散落的拼图,等待被重新组装成更完整的意义。

经验总结:下次可以更好

翻看手机相册时,我注意到在罗马拍的许愿池照片里全是游客的后脑勺。如果当时早起半小时,就能拍到晨光中空无一人的喷泉。这些小遗憾其实是最好的老师——它们悄悄告诉你下次如何做得更聪明。

打包是一门需要练习的艺术。这次在挪威徒步时,我发现带了三本根本没翻开的书,却少带了一双备用袜子。现在手机备忘录里已经有了“下次不带清单”:过度华丽的裙子、沉重的精装书、以为会用上的全套化妆包。轻装上阵不是口号,是血泪教训换来的觉悟。

行程安排需要留白。试图在三天内逛完巴黎所有博物馆的结果是,我只记得自己在各个场馆间奔跑的疲惫。后来在布达佩斯,我每天只安排一个主要行程,剩下的时间就坐在多瑙河边发呆。那些意外的发现——河边卖手工陶瓷的老奶奶,主动给我指路还邀请喝咖啡的本地人——都发生在计划外的空白里。

交通衔接要预留缓冲时间。记得在慕尼黑转车时,因为算得太精确,拖着行李在站台狂奔的狼狈。现在订票时会刻意留出半小时到一小时的余量,这个习惯让我在东京错过一班地铁时,还能气定神闲地在站台便利店买个饭团。

预算复盘:花费分析

记账app上的数字不会说谎。这次东南亚之行,餐饮支出比预期高出30%,仔细一看,原来是被那些装修精美的咖啡馆吸引太多。而交通费比预算低了15%,因为学会了用本地人常用的拼车软件。这些数字背后藏着真实的旅行习惯。

冲动消费是预算杀手。在伊斯坦布尔大巴扎,我被华丽的灯饰迷住眼睛,买下两个根本塞不进箱子的铜灯。现在它们还在储藏室积灰。反倒是那个便宜的手工刺绣杯垫,天天用着都想起香料市场的热闹。贵的不一定适合,适合的往往不贵。

免费体验常常最珍贵。在首尔,付费参观的宫殿远不如在普通居民区迷路时发现的传统茶屋令人难忘;在里斯本,花钱坐观光巴士不如跟着本地老人坐28路电车看到的真实生活。这些发现让我明白,预算应该更多花在体验而非单纯的入场券上。

季节性消费差异值得关注。同一家清迈民宿,旺季价格是淡季的两倍。如果时间灵活,避开热门时段能省下不少住宿费。现在我做计划时会查查当地的节庆日历,既不错过精彩活动,也不误入价格高峰。

心灵收获:旅行的意义

旅行像一种缓慢的发酵过程。站在瑞士雪山顶峰时只觉得冷,回来后某个加班深夜,那片雪白的宁静却突然浮现,让焦躁的心安静下来。那些风景需要时间沉淀,才会真正成为内心的一部分。

迷路教会我的比导航多。在京都错综复杂的小巷里迷路三次后,我学会了看太阳辨别方向,学会了用简单日语问路,更重要的是学会了不急着找路。那个意外的下午,我发现了旅游指南上永远不会写的美术馆和茶室。

陌生人让我相信世界的善意。在克罗地亚,公交车司机特意为我多停一站;在墨西哥,市场摊主送我尝没见过的水果;在越南,民宿老板凌晨四点起床为我准备赶飞机的早餐。这些细小的温暖堆积起来,慢慢融化了我对陌生环境的戒备。

比较让我更懂欣赏自家。吃过意大利的披萨、日本的拉面、泰国的冬阴功,最后最想念的还是家门口那碗普通的牛肉面。不是它更好吃,而是它连着童年、家人和归属感。旅行不是要找到更好的地方,而是学会在哪里都能发现美好。

回家后重新走在熟悉的街道上,会发现自己的眼睛变了。能看见梧桐树影的形状,能闻出不同季节的风的味道,会对邻居的微笑回应得更自然。旅行真正的收获不是去了多远,而是回来后,能把每个平凡日子都过得像在旅行——带着好奇、开放和感激。行李箱可以 unpack,但那些在路上打开的眼界和心胸,会一直陪你走下去。

最新留言