旅行网都有哪些?2024最新分类与实用选择指南,轻松规划完美旅程

1.1 旅行网站的定义与功能

旅行网站就像一位全天候在线的旅行管家。它们通过互联网平台提供各类旅行相关服务,从查询信息到完成预订,整个过程都能在网页或手机应用上完成。这类网站的核心功能通常包含机票查询、酒店预订、行程规划等基础服务。有些平台还会整合当地活动、特色餐厅推荐等增值内容。

我记得第一次使用旅行网站预订酒店时,那种随时查看房型照片、比价的感觉确实很新奇。这种即时获取信息的方式,让旅行规划变得像翻阅杂志一样轻松。

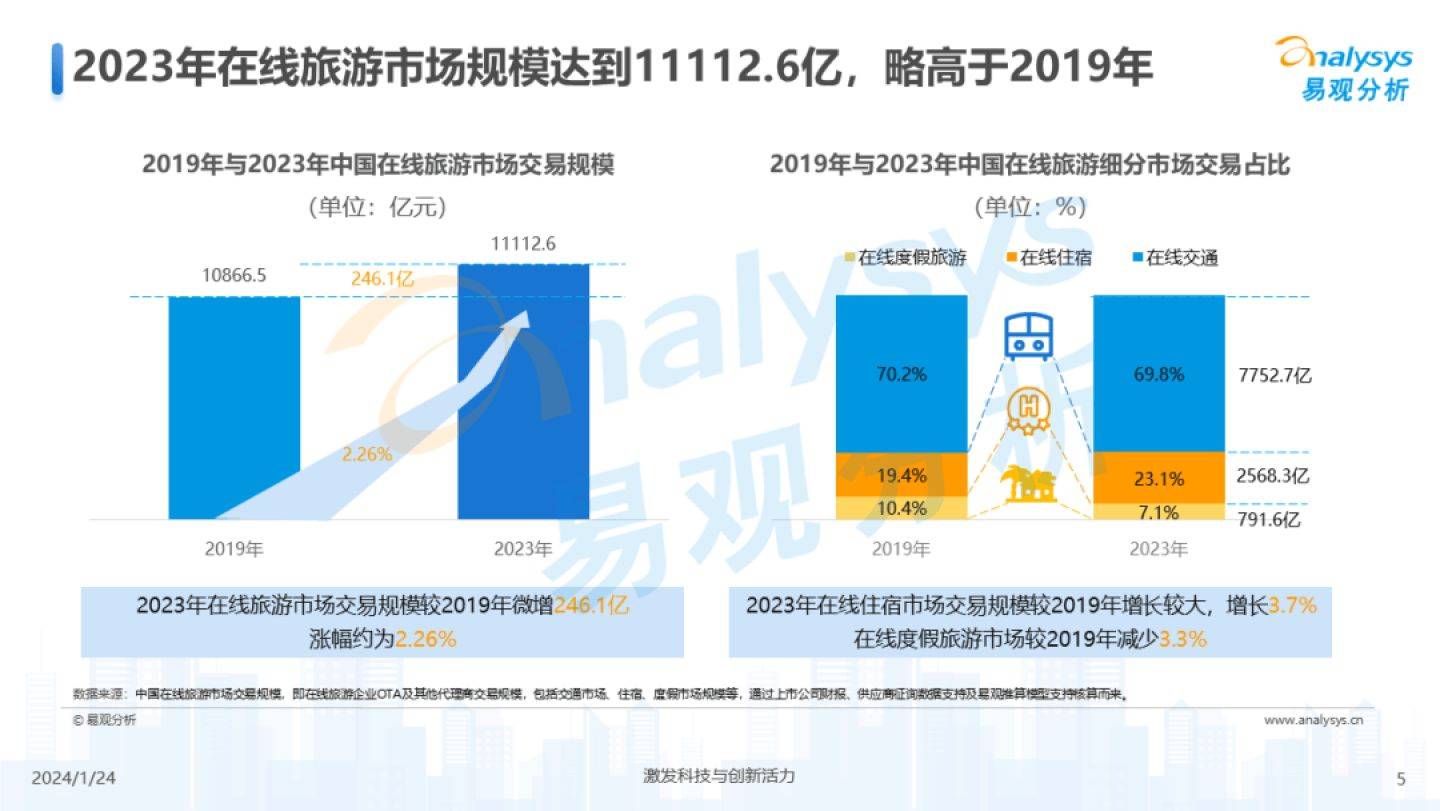

1.2 旅行网站的发展历程

二十年前,人们可能需要亲自前往旅行社门店才能安排一次旅行。早期的旅行网站功能相对简单,主要提供航班时刻表和酒店地址这类基本信息。随着在线支付技术的成熟,实时预订功能逐渐成为标配。

大约在2010年前后,移动互联网的普及让旅行网站进入快速发展阶段。手机应用让用户能够随时随地调整行程,这种便利性彻底改变了人们的出行习惯。现在的旅行网站已经能根据用户偏好推荐个性化方案,这种演变确实令人印象深刻。

1.3 旅行网站的分类标准

按照服务范围划分,旅行网站大致可以分为全球性平台和区域性平台两类。全球性平台通常支持多语言服务,覆盖范围更广;区域性平台则更专注于特定地区的深度服务。

从商业模式来看,有些网站采用直接销售模式,有些则作为信息聚合平台存在。专注商务旅行的网站和面向休闲游客的网站在功能设计上会有明显差异。这种细分让不同类型的旅行者都能找到最适合自己的平台。

2.1 综合性旅行预订平台

携程、去哪儿这类平台就像旅行界的百货商场。它们提供从机票、酒店到景点门票的全方位服务,几乎覆盖了旅行前期的所有准备环节。这类平台通常拥有庞大的供应商网络,能够给用户提供丰富的选择空间。

我有个朋友最近通过这类平台规划了一次家庭旅行,从订机票到安排接机服务,整个过程都在同一个应用里完成。这种一站式解决方案确实能节省大量时间和精力。

这类平台的优势在于资源整合能力。用户不需要在多个网站之间来回切换,所有旅行相关服务都能在同一个账户下管理。不过选择太多有时也会让人感到眼花缭乱,需要花些时间进行比较。

2.2 特色主题旅行网站

与综合性平台不同,特色主题网站更像是精品专卖店。马蜂窝专注于旅行攻略和社区分享,而穷游网则更关注性价比和自助游体验。这类网站往往在某个垂直领域做得特别深入。

去年我计划去西藏旅行时,就在一个专注高原旅行的网站上找到了很多实用建议。那些由真实游客分享的高原适应经验,确实帮助我更好地准备了这次行程。

特色网站的吸引力在于它们提供的专业内容。无论是美食之旅、摄影之旅还是探险旅行,都能找到对应的专业平台。这种深度聚焦让特定兴趣的旅行者能够获得更精准的信息和服务。

2.3 本地化旅行服务平台

本地化平台更注重区域特色和服务深度。比如专注于东南亚市场的Agoda,或者在欧洲更受欢迎的Booking.com。这些平台在各自专注的市场通常能提供更具竞争力的价格和更丰富的本地资源。

我在日本旅行时发现,一些本地旅行网站提供的温泉旅馆选择确实比国际平台更多。而且这些网站往往包含更多本地人才知道的实用信息,比如小众景点的开放时间或者特色活动的参与方式。

本地化服务的价值在于对特定区域的深入了解。它们不仅提供住宿预订,还会整合当地交通、特色体验等元素。对于想要深度探索某个地区的旅行者来说,这类平台往往能带来更多惊喜。

3.1 机票酒店预订功能

预订功能是旅行网站最基础也最核心的服务。不同平台的预订体验差异很大,有些像流水线作业般高效,有些则更注重个性化推荐。

携程这类综合平台的预订流程通常很标准化。选择日期、筛选条件、比价下单,整个过程清晰明了。我注意到它们最近加入了价格走势预测功能,能提示用户当前价格是否处于低位。这个功能确实实用,上次订机票时就帮我省了一笔。

特色平台在预订上往往有独到之处。比如某些专注商务旅行的网站,会记住用户偏好的航空公司座位和酒店楼层。这种细节优化让重复预订变得轻松许多。不过这类平台的库存可能不如综合平台丰富,特别是在旅游旺季时。

本地化平台在酒店预订上常有惊喜。它们与当地酒店的合作关系更紧密,有时能拿到独家房型或特色服务。记得在京都时通过一个本地网站订到了带私汤的传统町屋,这种独特体验在大型平台上很难找到。

3.2 行程规划与定制服务

行程规划功能正在成为旅行网站的新战场。从简单的景点推荐到完整的行程定制,各平台都在这个领域发力。

综合平台通常提供智能行程助手。输入目的地和旅行天数,系统会自动生成包含交通、住宿、景点的完整方案。这种服务对新手旅行者特别友好,能快速构建旅行框架。不过自动生成的行程有时会显得模板化,缺乏个性。

特色平台在行程规划上更注重深度。专注户外探险的网站会详细标注徒步路线难度和装备建议,美食主题平台则能推荐地道的餐厅和订位技巧。这种专业领域的深耕让行程规划更加精准可靠。

真正让我印象深刻的是某些平台的人工定制服务。用户可以与专业旅行顾问一对一沟通,根据个人喜好打造专属行程。虽然这类服务通常需要额外付费,但对于复杂行程或特殊需求来说,专业建议的价值远远超过那点费用。

3.3 用户评价与分享功能

用户生成内容已经成为旅行决策的重要参考。不同平台在评价体系和社区建设上采取了各具特色的策略。

大型平台的评价数量庞大,覆盖范围广。这种规模效应让用户几乎能找到任何酒店或景点的反馈。但海量信息也带来筛选困难,有时需要花时间辨别评价的真实性。我发现那些详细描述体验过程、配有实拍照片的评价通常更可信。

特色平台的社区氛围往往更浓厚。用户不仅分享住宿体验,还会发布完整的旅行日记和攻略。这种深度分享构建了独特的旅行文化,让平台不仅是工具,更成为旅行爱好者的交流空间。我在一个摄影旅行网站上认识了几位同好,后来还结伴去了趟新西兰。

本地化平台的评价有时更具参考价值。因为用户群体相对集中,评价内容更贴近当地实际情况。比如某个东南亚本地平台的评价里,经常能看到关于雨季出行或本地节日的实用提醒。这些细节信息对行程规划帮助很大。

评价系统的设计也反映了平台的个性。有些采用简单的五星评分,有些则细分为服务、卫生、位置等多个维度。这种差异化设计让不同需求的旅行者都能找到适合自己的参考标准。

4.1 根据出行需求选择平台

每次打开旅行网站前,先问问自己这次旅行的核心需求是什么。是商务出差追求效率,还是休闲度假注重体验,或是背包旅行讲究性价比。

商务旅行者可能会偏爱那些界面简洁、预订流程标准化的平台。它们通常与各大航空公司、连锁酒店有深度合作,能提供稳定的服务和发票支持。我记得有次临时出差,在一个专注商旅的平台上十分钟就搞定了机票和酒店,这种效率确实让人省心。

家庭出游的需求就复杂得多。需要同时考虑航班时间是否适合孩子、酒店是否有家庭房、景点是否亲子友好。这时候那些提供详细筛选条件和真实用户评价的平台就显得特别重要。上次带家人去三亚,就是通过用户评价里的实拍照片,避开了那些宣传照很美但实际设施老旧的酒店。

独自旅行时我更倾向选择社区氛围浓厚的平台。那里能找到其他独行者的经验分享,了解哪些目的地适合独自探索,哪些住宿地点更安全便利。这种来自同好的建议往往比算法推荐更贴心。

4.2 价格比较与优惠活动

价格始终是选择旅行网站的重要考量,但单纯比较标价可能不够全面。有些平台看似价格较低,但可能隐藏着额外费用,或者服务品质打了折扣。

我习惯同时打开两三个平台进行比价。有趣的是,同一家酒店在不同平台的价格确实会有差异,有时甚至能相差百分之二三十。不过价格最低的不一定是最优选择,还要考虑取消政策是否灵活、是否包含早餐等附加服务。

优惠活动的玩法也越来越多样。除了传统的打折促销,现在很多平台推出了会员积分、连住优惠、早鸟折扣等复杂规则。掌握这些规则确实能省下不少钱。上个月预订巴厘岛行程时,就是结合了会员折扣和银行活动,省下了将近一千元。

需要留意的是那些限时优惠的真实性。有些平台会用“仅剩一间”这样的提示制造紧迫感,实际上库存还很充足。这种营销手法虽然常见,但作为消费者还是要保持理性判断。

4.3 用户评价与信誉度考量

用户评价就像旅行前的“避坑指南”,但如何解读这些评价需要一些技巧。我发现在不同情境下,人们对同一家酒店的评价可能截然相反。

商务旅客可能更关注网络速度和办公设施,度假家庭则在意泳池质量和儿童娱乐。所以在阅读评价时,我会特别关注那些与我自己需求相似的游客的反馈。这种针对性阅读让评价的参考价值大大提升。

平台的信誉度不仅体现在用户评价数量上,更体现在处理问题的态度和效率上。有次预订的航班临时取消,平台客服在半小时内就帮我找到了替代方案并完成了改签。这种应急处理能力比平时的优惠活动更能体现一个平台的专业度。

除了平台自身的信誉,也要关注商家的信誉记录。有些平台会标注商家的响应速度、订单完成率等数据,这些细节能帮助判断服务质量的稳定性。毕竟旅行是件开心的事,谁都不希望因为预订问题影响出游心情。

选择旅行网站就像选择旅行伙伴,合适的才是最好的。每个人的旅行风格和需求不同,找到那个最懂你的平台,让技术真正为旅行体验加分。

5.1 注册与会员权益

很多人觉得注册账号是件麻烦事,随手填个邮箱就完事。其实这个看似简单的步骤里藏着不少门道。

我习惯用专门的邮箱注册旅行类账号。这样既能把促销信息和重要通知分开管理,也能避免日常邮箱被各种推广邮件淹没。有次就是因为在垃圾邮件里发现了限时优惠码,及时锁定了心仪的酒店房间。

会员等级带来的权益差异可能超乎想象。普通会员和高级会员在退改政策、积分累积速度、专属客服通道这些方面都有明显区别。记得去年在某个平台达到白金会员后,突然发现连客服等待时间都缩短了一大半。

积分体系用好了就是隐形的旅行基金。有些平台的积分可以直接抵扣现金,有些则能兑换机场贵宾厅或升舱服务。关键是要了解积分的有效期和使用规则,别让辛苦累积的分数在不知不觉中过期。

新用户优惠往往是最丰厚的,但也要留意后续的会员权益是否持续有价值。有些平台用大力度的首单优惠吸引注册,之后就没有太多实质性的会员福利了。

5.2 预订流程与注意事项

预订页面那些密密麻麻的选项和条款,确实容易让人眼花缭乱。但跳过这些细节可能会带来后续的麻烦。

填写乘机人信息时一定要核对再核对。名字拼写错误这种看似低级的失误,在实际操作中并不少见。有次帮朋友订票时差点把拼音写错,幸好及时发现避免了改签费用。

特殊需求记得提前备注。带婴儿需要婴儿餐、老人需要轮椅服务、过敏体质需要特殊房型,这些信息越早告知越有保障。平台和商家通常都需要时间做准备。

支付环节要特别小心那些默认勾选的附加服务。旅行保险、贵宾休息室、快速通道这些选项可能已经悄悄被选中了。不是说这些服务都不需要,而是应该根据自己的实际需求主动选择。

订单确认后立即检查收到的凭证信息。航班时间、酒店地址、入住日期这些关键数据都要逐一核对。最好把确认邮件或短信截图保存,有时候网络问题可能导致信息显示不全。

5.3 售后服务与维权途径

旅行计划难免会有变动,这时候售后服务的质量就显得尤为重要。

退改政策一定要在预订时就了解清楚。有些特价产品看似便宜,但退改条件非常严格。我一般会优先选择那些提供免费取消期限的产品,哪怕价格稍高一点,买个安心也值得。

遇到问题时保留证据很关键。聊天记录、邮件往来、订单截图这些都能在需要维权时提供有力支持。有次酒店到店无房,就是靠着预订确认单和客服沟通记录,顺利获得了赔偿和替代安排。

维权渠道其实比想象中要多。除了平台自身的客服,还可以通过消费者协会、旅游监管部门等途径寻求帮助。重要的是要保持沟通的条理性,清晰说明问题经过和诉求。

旅行保险的理赔流程最好提前了解。哪些情况在保障范围内,需要提供哪些证明材料,这些信息在出发前就应该心中有数。别等到需要用时才临时翻找条款。

用好旅行网站就像掌握了一门旅行艺术。从注册到预订再到售后,每个环节的小技巧都能让旅程更加顺畅。毕竟科技应该让旅行更轻松,而不是更复杂。

6.1 智能化与个性化服务

打开旅行App时,它已经知道你想要什么。这不是科幻电影的场景,而是正在发生的现实。

算法正在变得越来越懂你。上周我搜索过巴厘岛的潜水信息,这几天收到的推荐里就出现了专业的潜水装备租赁服务和PADI认证课程。这种精准度在几年前还难以想象。

个性化行程规划开始摆脱模板化。系统会根据你的步速偏好自动调整景点游览顺序,考虑到你讨厌排队就会推荐错峰时段。甚至能结合你的饮食记录,筛选出符合口味偏好的餐厅。

语音助手的介入让查询变得自然。直接说“帮我找一家能看到日出的海景房”,而不需要输入一堆筛选条件。这种对话式的交互正在重新定义搜索体验。

动态定价也在走向精细化。同一家酒店,商务旅客和度假游客看到的价格可能不同,系统会参考你的历史预订记录来判断你对价格的敏感度。

6.2 虚拟现实技术应用

戴上VR设备,你就能站在酒店的阳台上眺望海景。这种沉浸式体验正在改变我们的决策方式。

酒店预览不再局限于几张修过的照片。通过VR可以360度查看房间每个角落,连浴室的水压大小都能通过设备模拟感受。记得有次用VR看民宿,发现窗外是停车场而不是宣传中的花园景观,及时避免了失望。

虚拟导游开始出现在一些景点的介绍页面。不再是干巴巴的文字说明,而是通过AR技术让你在出发前就能“走进”景点,了解最佳拍照角度和游览路线。

远程体验成为新的营销方式。一些旅行网站推出目的地VR体验套餐,让用户在预订前就能感受冲浪课程或滑雪教学。这种试玩式营销大大降低了决策门槛。

商务旅行也在受益于这些技术。通过虚拟会议空间,参会者可以远程考察会场环境和设备配置,确保活动场地符合需求。

6.3 可持续发展与生态旅游

旅行网站开始承担起环保教育的角色。这不仅仅是增加一个筛选标签那么简单。

碳足迹计算器逐渐成为标配。输入行程信息,系统会自动算出这次旅行产生的碳排放,并给出补偿建议。有些平台甚至提供植树或清洁海滩的志愿者机会作为补偿选项。

生态认证变得透明化。酒店页面上不仅显示星级评分,还会标注是否获得绿色建筑认证、是否使用可再生能源。这些信息帮助环保意识强的旅客做出更负责任的选择。

本地体验类产品越来越丰富。不再是千篇一律的观光行程,而是深入社区的烹饪课程、跟随渔民出海的传统捕鱼体验。这类产品既保护了文化传承,也让旅行收益更公平地分配。

负责任旅行的提醒开始融入预订流程。在敏感生态区域预订时,系统会自动弹出环境保护指南,提醒游客注意行为规范。这种细节设计体现了平台的社会责任感。

未来的旅行网站正在从工具转型为伙伴。它们不再只是帮你订票订房,而是成为懂你喜好、关心地球的旅行伴侣。这种转变让科技有了温度,也让每次出行都变得更有意义。

标签: 综合性旅行预订平台 特色主题旅行网站 本地化旅行服务平台 旅行网站选择技巧 智能行程规划功能

相关文章

最新留言