旅行是什么意思中文翻译?从字源到现代含义的完整解析,带你轻松理解旅行的本质与意义

从字源解析"旅"与"行"的本义

拆开"旅行"这两个字,仿佛打开了一本厚重的历史书。"旅"字在甲骨文中,描绘的是一群人跟随旗帜行进的场景。它最初指代的是军队的移动,后来延伸为离开家乡的远行。那些不得不踏上旅途的人,带着对故土的眷恋,走向未知的远方。

"行"字则更为生动。它的古文字形像极了十字路口,暗示着人在道路上的行走与选择。这个字蕴含着动态与前进的意味,是脚步的节奏,也是生命的律动。

将"旅"与"行"组合在一起,便产生了奇妙的化学反应。它不再仅仅是物理位置的移动,更包含着人在旅途中的生存状态与心灵体验。我记得小时候第一次独自坐长途火车,望着窗外飞逝的风景,突然理解了什么叫"在路上"的感觉。

古代文献中的旅行概念演变

翻阅《诗经》,"旅"字常常与征人、客愁相连。"旅力方刚,经营四方"道出了古人远行的艰辛与抱负。那时的旅行,往往伴随着生存的需要或使命的召唤。

到了唐宋时期,文人的游历让旅行增添了诗意。李白的"人生在世不称意,明朝散发弄扁舟",将旅行升华为对自由的追求。苏轼的"人生如逆旅,我亦是行人",更是把整个生命都看作一场旅行。

古代旅行者的行囊里,装着的不仅是干粮和盘缠,还有对世界的求知欲。玄奘西行、郑和下西洋,这些伟大的旅程改变了人们对世界的认知。旅行在那个时代,是勇气与智慧的象征。

现代语境下旅行的多重含义

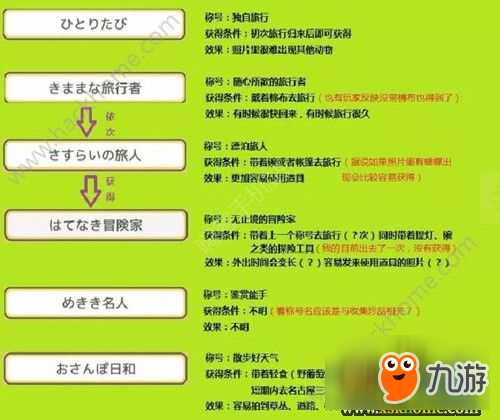

今天的"旅行"一词,承载着更为丰富的内涵。它可能是为了放松的度假,也可能是为了工作的差旅;可能是追寻文化的朝圣,也可能是探索自然的冒险。

社交媒体让旅行变得可视化,却也带来了新的困惑。当每个人都在展示"完美旅程"时,我们是否还记得旅行的本质?有一次我在偏远山村遇到一位老人,他说:"你们现代人总在赶路,却很少真正在旅行。"

现代旅行呈现出明显的分层现象。浅层的观光打卡与深度的文化沉浸并存,商务出行与心灵疗愈交织。这个词正在被赋予越来越多的意义,从单纯的位移变成了复合的生活体验。

或许,每个时代都需要重新定义旅行。但无论形式如何变化,那份对远方的向往,对未知的好奇,始终是旅行最动人的内核。

深度体验与表面观光的本质差异

翻开词典,“旅行”与“旅游”似乎指向相似的行为,细究起来却有着微妙而深刻的分野。旅行更注重过程本身,像是用脚步丈量世界的修行者;旅游则偏向目的导向,如同按图索骥的收藏家。

真正的旅行者会在异乡的清晨醒来,漫无目的地穿行在陌生街巷。他们不急于赶往下一个景点,反而会在一家本地咖啡馆停留整个上午,观察来往人群,聆听当地方言。这种沉浸式的体验,让旅行成为生活的一部分。

旅游往往遵循着精心规划的路线。每个景点都是清单上的打卡项,每个瞬间都要通过镜头记录。我曾经在威尼斯遇到一群游客,他们用三小时走完所有“必去景点”,却从未真正感受过这座水城的呼吸节奏。

心灵成长与休闲娱乐的目的对比

旅行常常带着某种自我探索的意图。它可能源于对现状的反思,或是对生命意义的追问。独自踏上旅途的人,与其说是在看风景,不如说是在寻找自己。

旅游则更倾向于放松与享乐。阳光沙滩、豪华酒店、购物中心,这些元素构成了典型的旅游场景。它的价值在于暂时逃离日常压力,通过消费获得愉悦体验。

有个朋友每年都会去同一个海岛度假,他说这能让他“充电”。而另一个朋友选择去西藏徒步,回来时整个人都散发着不同的气质。这两种选择没有优劣之分,却清晰地展现了旅行与旅游在目的层面的差异。

文化交融与消费行为的价值取向

旅行者在往试图成为临时当地人。他们学习简单的地方用语,尝试地道食物,甚至参与社区活动。这种文化交融的过程需要开放的心态和尊重的态度,收获的是跨越界限的理解。

旅游往往停留在文化消费的层面。购买纪念品、观看表演、品尝特色美食,这些体验被包装成商品供游客消费。虽然也能带来快乐,但很少能触及文化深处的共鸣。

记得在清迈的市集上,看到两种截然不同的外来者:一种是跟着导游旗匆匆拍照的团队,另一种是坐在街边与摊主聊天的独行者。前者带走的是照片,后者带走的是故事。

或许我们可以这样理解:旅游是去看世界,旅行是去体验世界;旅游改变的是相册内容,旅行改变的是生命轨迹。

作为自我探索的心灵旅程

当行李箱的滚轮声在陌生机场响起,很多人寻找的不仅是新风景,更是未被发现的自己。旅行像一面移动的镜子,映照出日常生活里被忽略的内心图景。

独自旅行时尤为明显。在无人认识的城市,你不再是员工、子女或父母,而是回归最本真的存在。这种剥离社会角色的过程,让人有机会重新审视:我究竟是谁?想要怎样的生活?

我曾在挪威的峡湾徒步时遇到一位中年旅人。他说每次旅行都会问自己三个问题:什么让我快乐?什么让我恐惧?什么值得我付出生命?这些问题在城市喧嚣中从未浮现,却在群山寂静中变得清晰。

跨越地理边界的精神成长

地图上的红线标记着我们去过的地方,心灵的版图却记录着我们的蜕变。每次跨越地理边界,都在悄悄拓展认知的疆域。

在摩洛哥的马拉喀什集市迷路三小时后,我突然理解了“不确定性”的礼物。原本计划的路线全部作废,却意外走进一家当地人的茶室。那位不会英语的老人用手势教我泡薄荷茶,我们在比划中笑作一团。迷路变成了遇见,焦虑转化为了惊喜。

这种成长很难量化,却真实存在。它可能表现为对差异的包容,对意外的从容,或是对简单事物的重新欣赏。旅行教会我们的,往往不是某个具体技能,而是面对世界的姿态。

在陌生环境中重塑世界观

熟悉的环境像温床,滋养着既定思维。陌生地带则像催化剂,催生观念的裂变与重组。

在东京的地铁里,我目睹上班族整齐排队、全程静默。最初觉得压抑,慢慢却感受到这种秩序背后的集体意识。这让我反思自己文化中对“个人空间”的定义,原来安静也可以是一种尊重。

印度瓦拉纳西的恒河畔又是另一番景象。生死仪式在眼前同时上演,当地人对此习以为常。那种对生命循环的坦然,冲击着我来自现代社会的死亡观。回来后,我对“结束”与“开始”有了新的理解。

这些认知更新往往发生在归途之后。当你回到原有生活,才发现某些根深蒂固的看法已经松动。旅行不是要你否定过去,而是提供更多看世界的角度。

或许真正的旅行从来不是离开,而是归来时的不同。

数字时代旅行的形态变迁

智能手机屏幕亮起的那一刻,旅行已经不再是单纯的地理位移。导航软件重新定义迷路,社交媒体改写旅行记忆,视频直播让远方触手可及。

记得去年在京都,我一边举着手机寻找网红咖啡馆,一边用翻译软件和店主聊天。数字工具像隐形向导,既拉近距离又制造新的隔阂。那些精心修饰的旅行照片在朋友圈收获点赞,却让我偶尔怀疑:究竟是为自己旅行,还是在为社交媒体生产内容?

虚拟旅行正在模糊真实与体验的边界。通过VR设备“漫步”在复活节岛,借助视频直播“参与”印度洒红节。这种数字漫游满足着好奇心,却也引发新的思考:当足不出户就能“抵达”任何地方,亲身前往的意义何在?

有趣的是,数字时代也催生了反向运动。一些年轻人开始尝试“数字排毒旅行”,主动将手机锁进酒店保险箱。他们想要找回迷路的权利,享受不被算法推荐的偶然相遇。

慢旅行与深度文化体验的兴起

当“打卡式旅游”让人疲惫不堪,慢旅行成为许多人的解药。它不关心去了多少景点,而在意与一个地方的深度连接。

上个月在云南沙溪,我遇见一对德国夫妇。他们租了当地人的小院,计划住三个月。“每天早上去同一家早餐店,老板已经记得我不吃香菜。”妻子笑着说,“这种日常感,才是我们想要的旅行。”

慢旅行者往往选择步行或骑行,让身体节奏与土地脉搏同步。他们在菜市场学习讨价还价,在社区茶馆听老人讲故事,甚至报名短期课程学习当地手艺。这些体验无法量化,却构成旅行的质感。

这种趋势背后是对“效率至上”的反思。当生活已经足够匆忙,为什么旅行还要赶场?慢下来,才能看见风景之外的风景。

可持续旅行理念的哲学思考

旅行箱轮子碾过的不只是道路,还有当地生态与文化。可持续旅行正在从边缘话题变成核心关切。

在冰岛,我目睹了“过度旅游”对脆弱环境的伤害。导游指着被踩秃的苔原说,这些植物需要七十年才能恢复。那一刻我意识到,每个旅行者都是生态链的一环。

可持续不仅是环保选择,更是文化尊重。它意味着不住驱逐本地居民的Airbnb,不光顾虐待动物的景点,不为了拍照打扰宗教仪式。这些细微决定,累积成旅行伦理。

有意思的是,可持续反而带来更丰富的体验。选择火车而非飞机,意外收获了沿途的田园风光;支持家庭旅馆,获得了主人亲手烹饪的家常菜;参与环保志愿活动,结识了志同道合的当地朋友。

或许最好的旅行,是让目的地因为我们的到来而变得更好。这需要每个旅行者重新思考:我带给这个地方的,除了消费,还有什么?

旅行的意义在不断重构,唯一不变的是它对人类好奇心的永恒召唤。

标签: 旅行与旅游本质区别 旅行心灵成长体验 古代旅行概念演变 现代旅行多重含义 可持续旅行理念

相关文章

最新留言