百科全书和旅游手册的区别:如何选择最适合你的知识工具

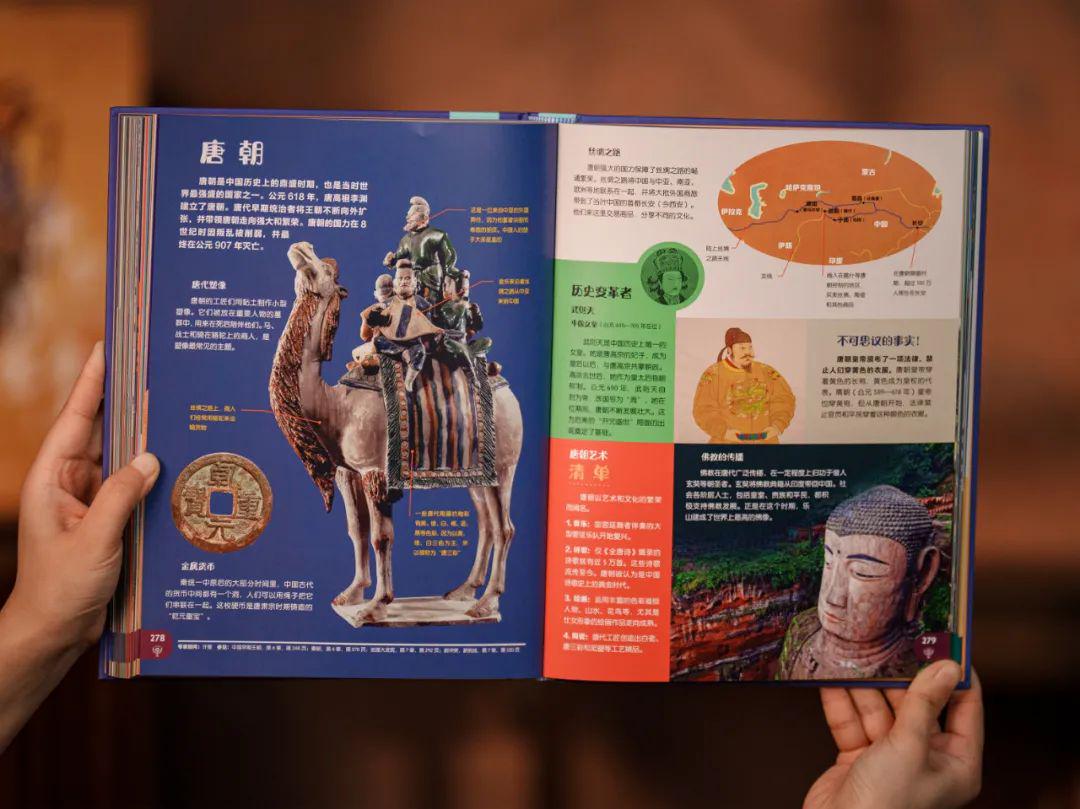

翻开一本厚重的百科全书,你会看到严谨的条目排列,每个词条都像博物馆里的展品,被精心安置在特定的知识分类中。这种编排方式让人想起图书馆的编目系统——每个知识点都有其固定位置,彼此之间通过严密的逻辑关系相互连接。

系统性知识架构

百科全书的编排遵循着学科分类的内在逻辑。地理条目旁边必然是地质学词条,历史事件按照时间轴排列,生物物种依据进化树分布。这种结构让读者在查阅时不仅能找到目标信息,还能自然延伸到相关知识领域。我记得小时候查阅《不列颠百科全书》,为了查“金字塔”词条,不知不觉就翻到了古埃及文明、建筑发展史甚至几何学的相关页面。这种知识网络式的呈现,让学习变成了探索之旅。

每个词条的撰写都采用标准化模板。从定义、历史沿革到现状分析,层层递进的结构确保信息的完整性和权威性。这种编排虽然略显刻板,却最大程度保证了知识的系统性。就像搭建知识大厦,每块砖石都被精心打磨后放置在预定位置。

实用性导向编排

旅游手册的页面设计完全服务于即时使用需求。打开任何一本《孤独星球》或《米其林指南》,最先映入眼帘的永远是地图、交通信息和营业时间。这种编排考虑的是读者可能站在陌生街头的使用场景——需要快速定位、即时判断。

手册的内容组织往往以地理位置或旅行动线为主导。景点介绍旁必然附上交通方式,餐厅推荐后紧跟价位提示,这种“信息套餐”式的编排极大提升了使用效率。我去年在京都旅行时就深有体会,手册将清水寺周边的茶室、纪念品店和公交车站信息整合在同一版面,完全契合实际游览路线。

版式设计上大量运用图标、颜色标签和简易地图,这些视觉元素都是为了降低信息获取门槛。紧急联系电话用红色标注,必游景点打上星标,这种直观的标记系统让读者在分秒之间就能抓住重点。

信息组织逻辑的对比

百科全书构建的是知识坐标系,每个信息点都有其经纬度。当你查阅“哥特式建筑”时,系统会引导你了解其历史背景、艺术特征、代表作品,乃至对后世的影响。这种组织方式追求的是知识的深度和关联性。

旅游手册则像贴心的本地向导,它的信息筛选完全以“是否实用”为标准。在介绍埃菲尔铁塔时,手册会省略建筑力学分析,转而强调最佳观赏时间、门票价格和避开人流的秘诀。这种差异本质上反映了两种不同的信息哲学:一个是追求真理的知识体系,一个是解决问题的行动方案。

有趣的是,这两种逻辑正在数字时代相互渗透。维基百科开始在词条中加入实用信息,而旅游APP也开始提供背景知识介绍。但这种融合并未消解根本差异——当你需要写论文时仍然会打开百科全书,计划旅行时第一选择还是旅游手册。

百科全书像深海探测器,执着地潜入每个知识领域的底层。旅游手册则如同精密的潜水表,只告诉你此刻的水深和温度。这两种工具对“完整”的定义截然不同——一个追求无死角的覆盖,一个专注关键点的呈现。

深度解析与全面覆盖

打开百科全书的任何条目,你都会发现它试图穷尽这个话题的所有维度。以“巴黎”词条为例,从高卢罗马时期到现代都市规划,从塞纳河水文特征到法兰西哲学流派,编纂者似乎永远在回答“还有什么需要补充”的问题。

这种全面性带来惊人的细节密度。在《大英百科全书》中,仅“法国大革命”词条就长达万余字,涵盖社会背景、事件脉络、关键人物和全球影响。每个历史人物都配有生卒年月、主要成就和后世评价,每个建筑都描述其建筑风格、历史沿革和文化意义。这种写法仿佛在说:既然要了解,就该了解透彻。

我记得大学写论文时查阅“丝绸之路”条目,原本只想确认几个年代数据,结果两小时后还在阅读中亚贸易商品清单。百科全书这种“既然打开就不该浅尝辄止”的特性,让它成为知识探索者的乐园。它从不在意篇幅,只担心遗漏——哪怕某个冷门事实可能只有万分之一的读者需要。

知识边界在这里被不断拓展。新考古发现会及时增补,学术争议会并列呈现,甚至相互矛盾的观点也能共存。这种包容性造就了它的权威地位,也注定了它永远处于未完成状态。

精选信息与场景应用

旅游手册的编辑桌上似乎永远摆着同一个问题:“如果读者只能记住三件事,该是哪三件?”这种极致的选择性让《孤独星球》的编辑们成了最苛刻的过滤器。他们删除所有非必要信息,就像雕刻家剔除多余的石料。

在《京都旅行指南》中,你对金阁寺的了解可能仅限于:建造年代、最佳拍摄角度、开放时间和门票价格。它不会告诉你足利义满的幕府政治,也不会分析镜湖池的借景手法——除非这些知识直接影响游览体验。这种信息筛选标准非常明确:能否帮助游客做出决策。

场景化是旅游手册的智慧所在。介绍餐馆不仅描述菜品,还会提示“适合浪漫晚餐”或“快速午餐首选”;景点说明总附带“雨季备选方案”和“带孩子游览建议”。去年我在罗马使用某本手册时特别注意到,它甚至标注了哪些博物馆的长椅最适合休息——这种体贴源于对真实旅行痛点的深刻理解。

信息更新在这里变成生存法则。某家咖啡馆歇业、某条公交线路改道,这些在百科全书中微不足道的变化,却足以让旅游手册立即修订。动态维护的成本极高,但这就是它存在的意义——做你口袋里最可靠的旅行伙伴。

适用场景与读者需求

需要撰写学术论文的研究者与准备周末短途旅行的游客,他们打开书籍时的焦虑完全不同。前者担心信息不够全面,后者害怕信息过于冗杂。这两种焦虑塑造了两种内容生态。

百科全书的读者通常处于学习模式。他们愿意花时间深入某个领域,期待在阅读中发现意想不到的知识连接。这种阅读常常是线性的、沉浸的,甚至带着朝圣般的心态。我认识的一位历史教授说,他仍然享受在纸质百科全书中“迷路”的感觉——那种偶然撞见珍贵知识的惊喜,是算法推荐无法替代的。

旅游手册的使用者则永远在行动模式。他们站在异国街头翻看书页时,需要的是秒级响应。阳光角度决定拍照时间,末班车时刻影响行程安排,这些实时变量让手册必须提供即插即用的解决方案。有趣的是,最受欢迎的手册往往最懂得“留白”——它知道有时沉默比啰嗦更珍贵。

两种需求催生不同的内容节奏。百科全书像交响乐,讲究主题的展开与变奏;旅游手册像流行歌曲,副歌部分必须朗朗上口。当你需要建立知识体系时会选择前者,当你需要快速解决问题时会拿起后者。这个选择从来无关对错,只关乎你此刻正站在人生的哪个十字路口。

书架上的百科全书和背包里的旅游手册,它们之间的差异远不止装帧和厚度。就像博物馆的永久展品与音乐节的现场导览图,一个试图构建永恒的知识殿堂,一个专注解决当下的实际问题。这种根本性的定位差异,决定了它们在不同人生场景中的独特价值。

知识储备与学术参考

百科全书始终保持着知识守门人的庄重姿态。它的存在不急于立即解决某个具体问题,而是构建一个完整的认知坐标系。当你查阅“拜占庭建筑”时,获得的不仅是穹顶和拱券的图解,更是整个东罗马帝国的文化脉络。这种系统性让人在不知不觉中建立知识间的隐形连接。

学术参考功能体现在每个细节里。条目末尾的参考文献、专业术语的精确标注、争议观点的平衡呈现,都让百科全书成为研究工作的起点。我大学时写关于文艺复兴的论文,最先做的就是在百科全书里搭建知识框架——那些看似枯燥的年表和人物关系,后来都成了理解专题著作的基石。

这种价值具有明显的延时性。你可能今天查阅“量子力学”词条,三个月后才在某个研讨会上突然理解其中的概念关联。百科全书不提供即时答案,它播种的是长期的知识资本。就像我书房那套翻旧了的百科全书,书脊上斑驳的痕迹记录着无数个“原来如此”的顿悟时刻。

知识储备功能在数字化时代反而更加珍贵。当碎片信息充斥屏幕,百科全书依然保持着知识的完整性和权威性。它拒绝算法推荐制造的过滤气泡,坚持让读者自主探索知识疆域。这种老派的坚持,在信息过载的今天成了难得的奢侈。

行动指南与即时参考

旅游手册生来就是实用主义者。它从不在意知识的系统性,只关心能否在特定时空发挥最大效用。翻开任何一本优质旅游手册,你都能感受到编辑对“此时此地”的精准把握——地铁票价、营业时间、天气预警,所有信息都指向明确的行动指令。

即时参考的特性让它必须轻装上阵。手册编辑像经验丰富的向导,知道在异国他乡什么信息能避免尴尬、节省时间、提升体验。去年在东京,我依赖某本手册的“末班车时刻表”躲过了深夜滞留街头的窘境。这种价值无法用知识深度衡量,却真实影响着每个旅行者的切身感受。

行动指南的智慧在于预判需求。好的手册不仅告诉你去哪里,还提示你“穿什么鞋走那段石板路”、“哪个观景台逆光”、“什么时段人最少”。这些细节来自无数旅行者的经验积累,最终凝结成简洁的操作建议。它像一位沉默的当地朋友,在你需要时给出最靠谱的提示。

使用场景决定了它的生命周期。旅游手册的价值与时效性强相关,新航线开通、汇率波动、政策调整都可能让旧版手册失去价值。这种“过期作废”的特性反而成就了它的实用性——你永远可以相信最新版手册提供的是经过验证的当下信息。

数字化时代的演变趋势

有趣的是,数字技术没有模糊这两种工具的界限,反而强化了各自的核心价值。维基百科延续了传统百科全书的知识架构理想,通过超链接构建更庞大的知识网络;旅行类APP则把手册的实用性推向极致,实时导航、即时翻译、动态推荐功能让行动指南变得前所未有的智能。

但演变过程中也出现了有趣的融合。有些百科全书开始加入“实践应用”板块,某些旅游APP则开发了“文化背景”功能。这种交叉满足着现代人既需要深度理解又要求便捷操作的新型需求。就像我最近使用的某个城市导览应用,既提供建筑的历史沿革,又能立即预约参观门票。

知识获取方式的重塑值得关注。年轻人可能不再翻阅纸质百科全书,但通过短视频了解历史事件的深度解析;旅行者或许不再购买实体手册,但会收藏数十篇攻略笔记。载体在变,需求本质却依然分化——人们依然在系统认知和即时解决方案之间寻找平衡。

纸质版本反而因此获得了新的情感价值。我那本被咖啡渍浸染的巴黎手册,书页间还夹着当年的地铁票根;书架上的百科全书则成为家庭的知识地标,孩子偶然翻动时依然能触发好奇。在算法支配的数字世界里,这些实体书意外成为了抵抗信息同质化的堡垒。

或许最重要的演变是我们认知方式的改变。我们既需要百科全书提供的知识锚点来理解世界,也需要旅游手册式的即时智慧来应对生活。这两种工具从来不是竞争关系,而是人类求知路上相互补充的伙伴——一个帮我们建立理解世界的坐标系,一个教会我们在这个坐标系中自在行走。

标签: 百科全书知识架构 旅游手册编排逻辑 信息组织方式对比 知识获取工具选择 实用信息筛选标准

相关文章

最新留言