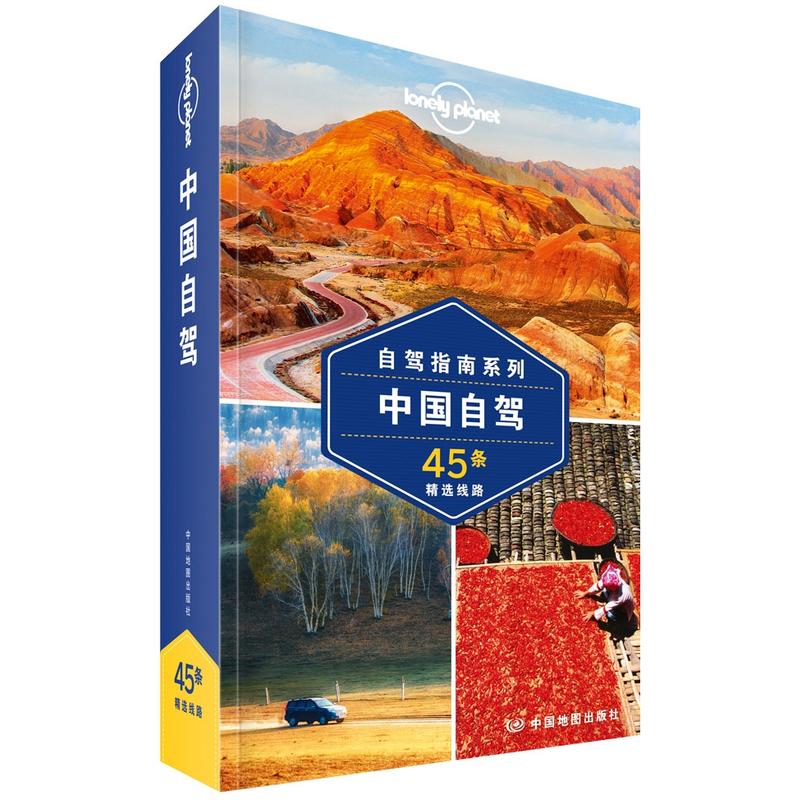

中国旅游百科全书:一站式解决你的旅行规划难题,轻松玩转华夏美景

定义与定位

中国旅游百科全书是一部系统梳理中国旅游资源的知识总汇。它像一位经验丰富的向导,将散落在960万平方公里土地上的自然奇观与人文瑰宝编织成完整的认知网络。这部工具书不仅提供景点信息,更致力于构建理解中国旅游文化的认知框架。

我记得第一次翻阅这类百科全书时,那些生动的描述让原本平面的地图突然立体起来。它不同于普通旅游攻略,更像是一座纸上的中华文明博物馆。

编纂背景与意义

随着国民旅游需求从“看热闹”转向“看门道”,碎片化的网络信息已难以满足深度探索的需求。这部百科全书的编纂,正是为了填补系统化旅游知识体系的空白。它将千年来积淀的旅游文化资源进行学术梳理,同时兼顾大众读者的阅读体验。

去年在山西考察时,当地导游拿着类似的手册向我们讲解古建筑细节,那种将零散知识串联起来的震撼至今难忘。这种系统化的知识整理,确实让旅行体验提升了不止一个层次。

主要内容框架

全书采用“经纬交织”的框架设计。经线是旅游资源分类体系,涵盖自然景观到现代都市的完整谱系;纬线是区域特色分析,细致解读各地旅游资源的独特禀赋。这种结构既保证知识的系统性,又突出地域的差异性。

特别值得关注的是文化解读板块,它将景点背后的历史脉络、建筑美学娓娓道来。实用指南部分则像贴心的旅行顾问,从季节选择到安全提示都给出专业建议。最后的发展趋势章节,为读者描绘中国旅游的未来图景。

这样的编排让百科全书既可作为行程规划的参考书,也能成为了解中华文化的窗口。翻动书页时,仿佛能听见不同地域的山水在轻声诉说各自的故事。

自然景观资源

从雪域高原到热带雨林,中国自然景观的多样性令人惊叹。这些资源按地貌特征可分为山地、水域、生物景观和气候景观四大类。五岳的雄奇、桂林山水的秀美、九寨沟的斑斓、黄果树的壮阔,每一处都是大自然鬼斧神工的杰作。

去年在张家界遇到一位摄影爱好者,他说站在天子山观景台时,突然理解了“移步换景”的真谛。那些石峰在云雾中若隐若现的景象,确实需要亲身体验才能感受其震撼。

人文历史资源

五千年的文明史在这片土地上留下了丰富的历史遗存。帝王陵寝、古代城址、宗教建筑、革命旧址构成了人文历史资源的主体。故宫的红墙黄瓦讲述着明清王朝的兴衰,莫高窟的壁画记录着丝路往来的繁华,平遥古城保留着晋商鼎盛时期的记忆。

这些资源不仅是观光对象,更是触摸历史的媒介。站在西安城墙俯瞰全城时,仿佛能听见驼铃声响彻千年。

民俗文化资源

岁时节令、民间艺术、传统技艺、地方戏曲构成了民俗文化的多彩画卷。春节的庙会、端午的龙舟、傣族的泼水节、蒙古族的那达慕,每个节日都是了解当地生活的窗口。苏绣的精细、景德镇瓷器的典雅、安塞腰鼓的豪迈,这些非物质文化遗产正在旅游体验中焕发新生。

记得在黔东南的苗寨过苗年,那种全民参与的欢庆氛围完全不同于城市里的节日。游客们跟着学跳芦笙舞的笨拙模样,反而拉近了彼此的距离。

现代都市旅游资源

都市旅游早已超越“逛景点”的范畴。上海的时尚地标、深圳的创新园区、成都的休闲街区、重庆的魔幻地形,现代都市正在形成独特的旅游吸引力。主题公园、购物中心、文创园区、夜景工程,这些新兴资源满足着游客对现代生活方式的探索需求。

上周路过北京三里屯,看到来自各地的年轻人在网红店前排队。这种都市活力本身就成了旅游吸引力的一部分,确实很有意思。

这个分类体系就像四个不同颜色的滤镜,透过它们观察中国旅游资源,会发现每处风景都有其独特的色彩和故事。

华北地区旅游资源

华北平原上矗立着中华民族的精神图腾。北京的长城蜿蜒如龙脊,故宫建筑群展现着东方美学的极致。天津的欧式风情街区与相声茶馆并存,河北承德避暑山庄将江南园林移植北国,山西的晋商大院记录着明清金融传奇。

去年秋天带朋友逛故宫,站在太和殿前他突然说:“这些建筑不只是木头石头,更像是凝固的时间。”那一刻夕阳正好洒在琉璃瓦上,金灿灿的光芒确实让人恍如穿越。

内蒙古草原的辽阔超出很多人的想象。夏季那达慕大会上的赛马摔跤,冬季那银装素裹的雪原,构成游牧文化的生动课堂。记得在呼伦贝尔住蒙古包那晚,牧民教我们辨认星座,城市里永远看不到那么清晰的银河。

华东地区旅游资源

江南水乡的温婉与沿海都市的繁华在此交融。上海外滩的万国建筑群与陆家嘴天际线对话,苏州园林把山水意境浓缩在方寸之间,杭州西湖十步一景的布局堪称古典美学典范。南京的民国建筑群静静诉说着近代风云。

上周在西湖边遇到一位画水墨画的老人,他说画了四十年西湖,每天还能发现新的角度。这种常看常新的魅力,或许就是江南景观最动人之处。

安徽黄山奇松怪石在云海中若隐若现,江西景德镇的瓷艺工坊里,游客可以亲手体验千年制瓷工艺。江苏周庄的水巷乌篷船,浙江乌镇的染布作坊,都保留着鲜活的生活气息。这些资源组合在一起,形成了华东地区独有的文化韵律。

华南地区旅游资源

岭南的热带风情与海洋文化塑造出独特的旅游体验。广州的早茶文化从清晨就开始唤醒味蕾,深圳的主题公园群满足着全家出游需求,厦门的鼓浪屿钢琴声伴着海浪节拍,海南的三亚湾把热带滨海度假做到极致。

曾在桂林阳朔住过一家民宿,老板每天根据天气推荐不同的骑行路线。他说:“这里的山水不是用来看的,是用来生活的。”那种人与景致的亲密关系,确实需要慢下来才能体会。

福建土楼的圆形结构既是对自然的适应,也是家族凝聚的象征。广西桂林的喀斯特地貌在漓江上倒映出水墨长卷,广东开平的碉楼群见证着侨乡文化。这些景观不仅美丽,更承载着人与土地相互塑造的故事。

西部地区旅游资源

从丝绸之路的沧桑到雪域高原的圣洁,西部旅游资源带着原始的生命力。新疆喀纳斯的秋色像打翻的调色盘,西藏布达拉宫在高原阳光下熠熠生辉,甘肃敦煌的鸣沙山月牙泉演绎着沙漠奇迹,青海湖的油菜花海与湛蓝湖水形成强烈对比。

在川西稻城亚丁徒步时,同行的藏族向导指着一座雪山说:“我们相信山有生命。”那种对自然的敬畏之心,或许是现代旅游最缺失的部分。

陕西的兵马俑军阵展现着秦帝国的威严,云南的丽江古城把纳西文化融入小桥流水,贵州的黄果树瀑布以水雾彩虹迎接每位访客。这些资源分布广阔而各具特色,共同构成中国旅游最丰富多彩的篇章。

每个区域都像不同的乐器,奏出属于自己的旋律。当这些旋律交织在一起,就形成了中国旅游最动人的交响乐。

历史文化遗址解析

黄土之下埋藏着文明的密码。西安兵马俑的陶俑千人千面,连发髻的编织方式都各不相同。站在坑道边缘往下看,那些肃立的军阵依然保持着出征的姿态。敦煌莫高窟的壁画上,飞天衣带飘飘,颜料是用宝石研磨而成,历经千年依然鲜艳。

去年在洛阳龙门石窟,看到一尊破损的佛像。导游说它的脸在唐代被重新修缮过,原貌已不可考。这种层层叠加的历史痕迹,反而比完美保存更让人触动。每个朝代都在这里留下自己的印记,就像不同颜色的沙粒堆积成山。

长城不只是一道墙,它是军事防御、贸易通道、文化边界的综合体。山海关老龙头的石块被海水冲刷得圆润,嘉峪关的城墙在戈壁中倔强挺立。这些遗址教会我们,文明从来不是静态的标本,而是持续流动的河流。

传统建筑艺术鉴赏

中国古建筑的灵魂藏在榫卯结构里。不用一根钉子,木头相互咬合就能支撑起整个屋顶。应县木塔经历多次地震依然稳固,这种柔性的抗震理念令人惊叹。故宫太和殿的斗拱层层出挑,既承重又装饰,把力学和美学完美结合。

福建土楼的圆形布局很有意思。去年去南靖考察,发现圆形不仅能防风抗震,还促进家族成员平等相处。没有角落的房间,每家每户门对门,这种设计无形中强化了宗族凝聚力。

苏州园林的假山不是简单的石头堆砌。留园的冠云峰从不同角度观看,会呈现不同的山水意境。拙政园的借景手法更妙,把园外的北寺塔“借”入园中,让有限空间获得无限延伸。这些建筑智慧,至今仍在启发当代设计。

非物质文化遗产展示

活态传承的文化比静态陈列更有温度。昆曲的水磨腔要学十年才能入门,演员的一个眼神要练上千遍。在苏州平江路听过夜场《牡丹亭》,老观众会跟着唱词轻轻打拍子,那种默契是几百年的传承。

贵州侗族大歌的多声部合唱没有指挥,全凭歌师一个起音就能自然分成几个声部。他们的记谱方式很特别,用不同的树叶代表音高,这套系统只在寨老之间口传心授。

陕西华县皮影的牛皮要经过二十多道工序处理,刻刀下的纹样都有古老寓意。龙纹必须配云纹,虎纹必定伴山纹,这些程式化的组合其实是在传递文化密码。看着老艺人颤巍巍的手刻出流畅线条,你会明白什么叫“技进乎道”。

地方特色文化体验

真正的文化体验需要全身心投入。在湘西凤凰古城学做蜡染,失误染出的瑕疵反而成为最独特的图案。当地阿婆说:“机器做的都一样,手作的每件都不同。”这种接纳不完美的智慧,或许是传统工艺最珍贵的部分。

蒙古族的那达慕大会上,摔跤手的入场仪式像舞蹈般优美。他们的彩条坎肩叫做“卓铎格”,上面的图案代表着草原万物。获胜后要顺时针绕场三圈,这是对天地祖先的敬意。参与其中才感受到,体育竞技在这里是种神圣的仪式。

景德镇的陶艺体验坊里,拉坯机转出的泥浆沾满双手。老师傅纠正手势时说:“别和泥土对抗,要顺着它的性子来。”当第一件歪歪扭扭的茶杯出炉时,虽然布满瑕疵,却比任何商场买的都更让人珍惜。

文化不是摆在玻璃柜里的展品,它活在每个清晨的集市吆喝中,活在老茶馆的龙门阵里,活在民宿主人为你特制的家常菜里。这些看似寻常的瞬间,其实都是文化最生动的注脚。

最佳旅游季节推荐

中国幅员辽阔,气候差异像调色盘一样丰富。东北的雪乡最佳观赏期在12月至次年2月,那时厚厚的积雪会把木屋变成蘑菇云。记得有一年元旦去雪谷,零下三十度里咬一口冻梨,牙齿都会打颤,但那种纯粹的冰雪世界值得体验。

江南的春天最是撩人。3月到5月间,苏州的园林里玉兰、海棠次第开放,细雨中的青石板路泛着水光。这个季节湿度适中,走在西湖苏堤上,柳絮像雪花般飘落,偶尔还有画眉鸟在枝头鸣叫。

西藏的旅游黄金期在6月至9月。高原的夏天白天温暖,夜晚凉爽,含氧量也相对较高。不过即使在这个季节,纳木错湖边刮起风来依然刺骨,最好随身带着防风外套。

西北的秋季堪称完美。9月的喀纳斯湖像打翻的颜料盘,白桦林金黄,云杉墨绿,湖水碧蓝。昼夜温差较大,正午穿单衣,早晚要加羽绒服。这种气候反而让旅行体验更有层次感。

交通与住宿指南

国内高铁网络已经织成一张精密的网。从北京到上海只要四个半小时,车厢安静平稳到可以写字不抖。但有些小城市的火车站离景区很远,比如去张家界最好选飞机,否则下火车还要转三小时汽车。

民宿选择需要些技巧。在丽江古城住过一家老宅改造的客栈,木楼梯吱呀作响,但老板每天早晨会煮不同的当地粥品。这种体验是标准化酒店给不了的。不过要注意,有些古镇的民宿隔音效果确实成问题,浅眠的人可能被早起的游客脚步声吵醒。

城市通勤可以考虑地铁加共享单车的组合。成都的地铁覆盖主要景点,出站后骑共享单车穿梭在小巷里,能发现很多旅游指南上找不到的宝藏小店。这种移动方式既灵活又经济。

西部地区自驾游要特别注意油量。去年在青海湖环线,两个加油站之间相隔两百公里,幸好当地司机提醒我们在茶卡盐湖就把油箱加满。沙漠公路沿途的休息站有时会因维修关闭,提前下载离线地图很必要。

特色美食推荐

每个地方的饮食都藏着风土的秘密。西安的羊肉泡馍要自己掰馍,指甲盖大小最易入味。配糖蒜和辣酱,再来瓶冰峰汽水,这套组合拳能治愈所有旅途疲惫。

成都的火锅文化值得深入研究。红汤锅底要用数十种香料,牛油凝固后像琥珀般透亮。鸭肠涮八秒,毛肚七上八下,这些时间把控都是当地人的饮食智慧。记得第一次吃脑花时犹豫很久,入口那刻才明白什么叫“绵密如慕斯”。

广东的早茶是门社交艺术。老人家一壶茶配两件点心,能从清晨坐到中午。虾饺的皮要薄到透出粉色虾肉,凤爪要蒸到骨肉分离。这些看似简单的菜式,其实考验着厨师的全部功力。

新疆的烤包子最好在巴扎里买刚出炉的。馕坑的高温让面皮瞬间鼓起,羊肉馅混合皮牙子的甜香。站在摊前趁热吃,油汁会顺着手指流下来,那种满足感能持续一整天。

旅游安全注意事项

高原反应需要认真对待。在香格里拉遇到过一位游客,因为忽略轻微头痛继续活动,结果半夜严重呕吐。海拔超过3000米的地方,头两天最好不要洗澡,让身体慢慢适应稀薄的空气。

海边游玩要留意潮汐时间。北海银滩的退潮会露出大片滩涂,但涨潮速度可能超出预期。当地救生员说,每年都有游客因捡贝壳被困在礁石上。手机装个潮汐预报软件很有必要。

食品安全在夏季尤其重要。南方的湿热天气让食物容易变质,路边的凉拌菜可能隐藏风险。有次在桂林吃了不太新鲜的石螺,导致肠胃不适耽误了后续行程。现在养成了只用瓶装水漱口的习惯。

少数民族地区要尊重当地习俗。在泸沽湖,不要随意拍摄摩梭人的祖母屋;进入清真寺需要脱鞋,女性要包头巾。这些细节看似琐碎,却是跨文化交往的基本礼仪。

旅游保险经常被忽略,直到需要时才后悔。去年朋友在黄山扭伤脚踝,直升机救援费用高达数万元。幸好他买了包含紧急医疗转运的保险。这份保障的性价比,往往超出你的想象。

智慧旅游发展

手机正在重新定义旅行方式。现在打开任意一个旅游APP,能实时查看故宫的拥挤程度,像看天气预报那样简单。景区门口排长队的景象或许会慢慢消失,预约系统把游客分流到不同时段,游览体验自然提升不少。

虚拟现实技术让一些脆弱古迹得到保护。敦煌莫高窟每日限流,但通过VR设备可以近距离观赏那些正在褪色的壁画。这种数字复刻既满足了求知欲,又减轻了文物负担。我在体验馆试戴过头显,飞天仙女衣袂飘飘的细节比实地观看更清晰。

酒店房间里的智能控制逐渐普及。声控调节窗帘开合,手机APP提前打开空调,这些细节让旅途疲惫得到缓解。不过有时系统会出现小故障,记得在深圳某家酒店,对着语音助手说了三遍“关灯”都没反应,最后只好手动操作。

旅游大数据的应用超出想象。平台根据搜索记录推荐冷门景点,这些地方往往保留着更原始的风貌。上周收到推送去探访徽州某个未开发的古村落,青石板路缝里长满青苔,村民还在用木桶从井里打水。这种精准匹配让旅行告别了千篇一律。

可持续旅游理念

生态承载力成为景区规划的重要指标。九寨沟每天限流四万人,这个数字经过科学测算。太多游客会破坏钙华池的脆弱结构,就像精致的琉璃承受不住频繁震动。保护与开发的平衡点,需要持续探索。

低碳出行方式正在渗透每个环节。洱海边的民宿开始使用太阳能热水器,长白山的环保车全部电动。这些改变悄无声息,却让山更青水更绿。去年在武夷山乘坐竹筏,船工不用马达改用竹篙,他说这样既安静又不污染水质。

垃圾分类在旅游区执行得格外严格。黄山上的清洁工要背着垃圾徒步下山,这份辛苦让游客更自觉带走废弃物。现在很多景区不再提供一次性洗漱用品,虽然起初不太习惯,但慢慢发现自带毛巾牙刷反而更卫生。

社区旅游给偏远村庄带来生机。黔东南的苗寨邀请游客体验蜡染制作,收入直接归入合作社。这种模式让年轻人愿意留在故乡传承手艺。我买过一块老奶奶染的桌布,蓝靛的香气三年未散,比机器印花更有温度。

文化旅游融合

非遗技艺通过旅游找到新观众。西安城墙下的皮影戏班,现在表演后会教游客操纵影人。那些曾经面临失传的唱腔,在年轻人的笑声里重新鲜活起来。试着操控过关羽的影人,手指稍不协调就会让大刀缠住马腿。

历史遗址的解说方式越来越生动。故宫的AR导览让破碎的瓷器在手机屏幕里复原,南京大报恩寺遗址用全息投影重现琉璃塔雄姿。技术没有削弱历史的厚重感,反而搭建起理解的桥梁。

地方节庆成为深度游的亮点。去年特意赶去凉山看火把节,彝族汉子在烈焰中跳跃,火星像萤火虫铺满夜空。这种震撼无法通过视频传递,必须置身其中才能感受热浪扑面而来的原始力量。

文化工作坊让旅行变成学习。在宜兴亲手捏制紫砂壶,虽然成品歪歪扭扭,但理解了“泥片镶接”的难度。这些体验比购买纪念品更有意义,手上的泥渍成为最特别的旅行印记。

国际旅游交流

跨境旅游便利化措施不断推出。144小时过境免签政策覆盖更多城市,转机间隙能浅尝当地风情。去年利用在北京转机的三天,去了慕田峪长城和南锣鼓巷,这种微旅行像餐前开胃菜般诱人。

中国文化中心在海外陆续设立。巴黎塞纳河畔的展厅里,外国游客试着用毛笔写“福”字。横平竖直对他们来说颇具挑战,但歪斜的笔画里满含对中国的好奇。这种软性交流比任何宣传册都有效。

直航线路像蜘蛛网般延伸。现在从成都能直飞毛里求斯,十小时航程连接起熊猫与渡渡鸟的故乡。航线开辟让世界变小,旅行计划书里开始出现曾经觉得遥远的地名。

语言障碍正在技术中消融。实时翻译耳机让街头问路不再依赖肢体语言。在首尔明洞买鱼糕时,摊主通过语音转换器告诉我配方,这种即时沟通拉近了彼此距离。虽然机器翻译偶尔会闹笑话,但那份尝试交流的心意最珍贵。

标签: 中国旅游资源分类 旅游季节推荐指南 历史文化遗址解析 地方特色文化体验 智慧旅游发展现状

相关文章

最新留言